苯胺属于易燃物质具有中等毒性(苯胺有什么性质,危害是什么)

1.苯胺有什么性质,危害是什么

苯胺呈碱性,与酸易生成盐。

其氨基上的氢原子可被烃基或酰基取代,生成二级或三级苯胺及酰基苯胺。当苯胺进行取代反应时,主要生成邻、对位取代产物。

苯胺与亚硝酸反应生成重氮盐,由此盐可制成一系列苯的衍生物和偶氮化合物。 工业上主要采用两种方法生产苯胺:①由硝基苯经活性铜催化氢化制备,此法可进行连续生产,无污染。

②氯苯和氨在高温和氧化铜催化剂存在下反应得到。 苯胺是重要的化工原料,主要用于医药和橡胶硫化促进剂,也是制造树脂和涂料的原料。

苯胺对血液和神经的毒性非常强烈,可经皮肤吸收或经呼吸道引起中毒。 第一部分:化学品名称 . 化学品中文名称: 苯胺 化学品英文名称: aniline 中文名称2: 氨基苯 英文名称2: aminobenzene 技术说明书编码: 716 CAS No.: 62-53-3 EINECS 登录号:200-539-3 分子式: C6H7N 分子量: 93.12 第二部分:成分/组成信息 . 有害物成分 含量 CAS No. 苯胺 62-53-3 第三部分:危险性概述 . 危险性类别: 侵入途径: 健康危害: 本品主要引起高铁血红蛋白血症、溶血性贫血和肝、肾损害。

易经皮肤吸收。急性中毒:患者口唇、指端、耳廓紫绀,有头痛、头晕、恶心、呕吐、手指发麻、精神恍惚等;重度中毒时,皮肤、粘膜严重青紫,呼吸困难,抽搐,甚至昏迷,休克。

出现溶血性黄疸、中毒性肝炎及肾损害。可有化学性膀胱炎。

眼接触引起结膜角膜炎。慢性中毒:患者有神经衰弱综合征表现,伴有轻度紫绀、贫血和肝、脾肿大。

皮肤接触可引起湿疹。 环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。

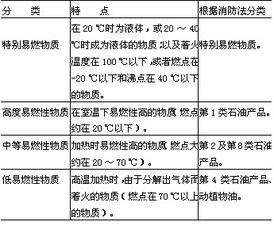

燃爆危险: 本品可燃,有毒。 第四部分:急救措施 . 皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

就医。 眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。

就医。 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。

保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

食入: 饮足量温水,催吐。就医。

第五部分:消防措施 . 危险特性: 遇明火、高热可燃。与酸类、卤素、醇类、胺类发生强烈反应,会引起燃烧。

有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 灭火方法: 消防人员须戴好防毒面具,在安全距离以外,在上风向灭火。

灭火剂:水、泡沫、二氧化碳、砂土。 第六部分:泄漏应急处理 . 应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。

切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。

不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。

防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。

用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 第七部分:操作处置与储存 . 操作注意事项: 密闭操作,提供充分的局部排风。

操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。

避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。

库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。避光保存。

包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。

配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分:接触控制/个体防护 . 职业接触限值 中国MAC(mg/m3): 5[皮] 前苏联MAC(mg/m3): 0.1 TLVTN: OSHA 5ppm[皮]; ACGIH 2ppm,7.6mg/m3[皮] TLVWN: 未制定标准 监测方法: 盐酸萘乙二胺比色法;溶剂解吸-气相色谱法 工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。

提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护: 可能接触其蒸气时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。

紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。 眼睛防护: 戴安全防护眼镜。

身体防护: 穿防毒物渗透工作服。 手防护: 戴橡胶耐油手套。

其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。

工作前后不饮酒,用温水洗澡。注意检测毒物。

实行就业前和定期的体检。 第九部分:理化特性 . 主要成分: 纯品 外观与性状: 无色或微黄色油状液体,有强烈气味。

pH: 熔点(℃): -6.2 沸点(℃): 184.4 相对密度(水=1): 1.02 相对蒸气密度(空气=1): 3.22 饱和蒸气压(kPa): 2.00(77℃) 燃烧热(kJ/mol): 3389.8 临界温度(℃): 425.6 临界压力(MPa): 5.30 辛醇/水分配系数的对数值: 0.94 闪点(℃): 70 引燃温度(℃): 无资料 爆炸上限%(V/V): 11.0 爆炸下限%(V/V): 1.3 溶解性: 微溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯。 主要用途: 用于染料、医药。

2.苯胺类是什么?

对乙酰氨基酚及非那西丁 对乙酰氨基酚(acetaminophen)又名扑热息痛(paracetamol),是非那西丁(phenacetin)的体内代谢产物,二者都是苯胺衍生物,具有相同的药理作用。

「体内过程」口服对乙酰氨基酚和非那西丁均易吸收,血药浓度0。 5~1小时达高峰;约70%~80%非那西丁在肝内迅速去乙基,成为对乙酰氨基酚;其余部分则去乙酰基,成为对氨基苯乙醚;约有60%对乙酰氨基酚与葡萄糖醛酸结合;35%与硫酸结合失效后经肾排泄;有极少部分对乙酰氨基酚进一步代谢为对肝有毒性的羟化物。

而对氨苯乙醚也通过羟化,产生某种可使血红蛋白氧化为高铁血红蛋白以及引起溶血的毒性代谢物(图20-2)。 图20-2 非那西丁及对乙酰氨基酚的体内代谢 「药理作用及临床应用」对乙酰氨基酚和非那西丁的解热镇痛作用缓和持久,强度类似乙酰水杨酸,但其抗炎作用很弱,无实际疗效。

非那西丁的作用是其本身及其主要代谢物对乙酰氨基酚作用的总和。对乙酰氨基酚抑制中枢PG合成酶的作用强度与乙酰水杨酸相似;但在外周,对此酶的抑制则远比乙酰水杨酸为弱,这可能是两种同功酶的敏感性不同所致。

这也可说明它们几无抗炎作用的原因。非那西丁常配成复方应用,但由于它对肾脏及血红蛋白的毒性,近年来已为对乙酰氨基酚所取代。

3.苯胺的危害有哪些

苯胺的危害,主要是能够经过完好皮肤吸收引起中毒,特效解毒药为亚甲基蓝注射液。

主要是通过皮肤、呼吸道和消化道进入人体,从而破坏血液造成溶血性贫血,损害肝脏引起中毒性肝炎,甚至导致各种癌症。苯胺引起急性中毒时,轻者皮肤发生轻度青紫,尤其口唇、指甲和外耳壳明显,头痛、眩晕、全身软弱,中等程度者除青紫外还有呕吐、脉跳加速、血压增高等症状;重者产生意识不清,伴有阵发性抽搐、瞳孔放大、体温下降等症状,很快死亡。苯胺慢性中毒时,对造血系统的损害表现为红血球逐渐减少,不同程度的青紫;对神经系统的损害表现为持续性头痛、智力减退或丧失,以及各种神经官能症状;对泌尿系统的损害表现为排尿困难、血尿等现象,甚至发生尿道癌、前列腺癌或膀胱癌;

4.苯胺对人体有什么危害,容易导致哪些疾病

急性中毒表现

主要引起高铁血红蛋白血症和肝、肾及皮肤损害。

短期内皮肤吸收或吸入大量苯胺者先出现高铁血红蛋白血症,表现为紫绀,舌、唇、指(趾)甲、面颊、耳廓呈蓝褐色,严重时皮肤、黏膜呈铅灰色,并有头晕、头痛、乏力、胸闷、心悸、气急、食欲不振、恶心、呕吐,甚至意识障碍。高铁血红蛋白10%以上,红细胞中出现赫恩兹小体。可在中毒4天左右发生溶血性贫血。中毒后2-7天内发生毒性肝病。口服中毒出上述症状外,胃肠道刺激症状较明显。

眼睛接触:可出现结膜角膜炎。

皮肤接触:可引起皮炎。

慢性中毒表现

长期低浓度接触可引起中毒性肝病。

健康危害:该品主要引起高铁血红蛋白血症、溶血性贫血和肝、肾损害。易经皮肤吸收。急性中毒:患者口唇、指端、耳廓紫绀,有头痛、头晕、恶心、呕吐、手指发麻、精神恍惚等;重度中毒时,皮肤、粘膜严重青紫,呼吸困难,抽搐,甚至昏迷,休克。出现溶血性黄疸、中毒性肝炎及肾损害。可有化学性膀胱炎。眼接触引起结膜角膜炎。慢性中毒:患者有神经衰弱综合征表现,伴有轻度紫绀、贫血和肝、脾肿大。皮肤接触可引起湿疹。

5.苯胺致癌吗

苯胺致癌

世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单,苯胺在3类致癌物清单中。

苯胺又称阿尼林、阿尼林油、氨基苯

分子式:C6H7N。无色油状液体。熔点-6.3℃,沸点184℃,相对密度 1.02 (20/4℃),相对分子量93.128,加热至370℃分解。

稍溶于水,易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。

扩展资料:

苯胺慢性中毒表现:

长期低浓度接触可引起中毒性肝病。

引起高铁血红蛋白血症、溶血性贫血和肝、肾损害。

患者口唇、指端、耳廓紫绀,有头痛、头晕、恶心、呕吐、手指发麻、精神恍惚等;

重度中毒时,皮肤、粘膜严重青紫,呼吸困难,抽搐,甚至昏迷,休克。出现溶血性黄疸、中毒性肝炎及肾损害。

眼接触引起结膜角膜炎。

患者有神经衰弱综合征表现,伴有轻度紫绀、贫血和肝、脾肿大。皮肤接触可引起湿疹。

参考资料来源:百度百科-苯胺

6.苯胺中毒症状

苯胺,C6H5NH2,分子量93.16,为油状液体,有特殊气味,水中溶解度3.4(20℃),能溶于大多数有机溶剂,遇明火、高热或氧化剂能引起燃烧。大鼠经口LD50为442mg/kg、LC50为774.2mg/m3(4小时)。易经完整皮肤吸收。液态苯胺经皮吸收速率比其蒸气约快1000倍,在体内氧化为对氨基酚,代谢中间体产物苯基羟胺是致溶血的主要物质。临床表现主要为高铁血红蛋白血症、溶血,严重者有肝、肾损害,尿中对氨基酚测定可作为生物接触指标之一。

实例1 1987年9月11日上午11时左右,上海嘉定区某市属制药厂退热冰车间工人朱某

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:3.655秒