六尺巷位于安徽什么地方新中国修建的第一条铁路是?

六尺巷位于安徽什么地方新中国修建的第一条铁路是

六尺巷位于安徽省桐城市市区内,上世纪九十年代修迠的合九铁路途经该市。

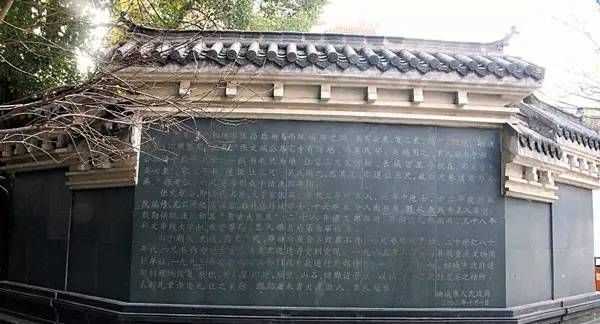

六尺巷,位于安徽省桐城市的西南一隅,全长100米、宽2米,建成于清朝康熙年间(1662年—1722年),巷道两端立石牌坊,牌坊上刻着“礼让”二字。“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。万里长城今犹在,不见当年秦始皇”。这首“让墙诗”就出自六尺巷的一段历史典故。史料记载:张文端公居宅旁有隙地,与吴氏相邻,吴氏越用之。家人驰书于都,公批书于后寄归。家人得书,遂撤让三尺,故六尺巷遂以为名焉。2006年11月21日,时任国务委员唐家璇在参观六尺巷后,题辞:“桐城六尺巷,和谐名城扬”。2007年4月,“桐城文庙-六尺巷”成为国家3A级旅游景区。

因千里家书只为墙六尺巷位于哪里

六尺巷,位于安徽省桐城市。

一、六尺巷介绍和由来

六尺巷全长100米、宽2米,建成于清朝康熙年间,巷道两端立石牌坊,牌坊上刻着“礼让”二字。六尺巷源于一个典故:张家有人在朝中做官,邻居吴氏准备建房,占了张家的地,张家人写信给朝中做官的亲戚,后来回信说:千里家书只为墙,让他三尺又何妨。万里长城今犹在,不见当年秦始皇。家人看到后,也让了三尺距离,故六尺巷由此而来

六尺巷的故事

清朝康熙年间有一个大学士叫张英。张英收到家信,信中说邻居吴家建房子时占据了张家的空地,张家不服双方发生了纠纷互不相让,于是告到了县衙门,要他利用职权疏通关系,打赢这场官司。张英阅信后坦然一笑,挥笔写了一封信,并附诗一首。

《观家书一封之缘墙事聊有所寄》清 张英

千里修书只为墙,让他三尺又何妨。

万里长城今犹在,不见当年秦始皇。

几句诗词让张家的人接到书信后深感愧疚,便毫不迟疑地让出了三尺地基。吴家见状觉得张家不仗势欺人,被张家的大度所感动,于是也效仿张家后退让出了三尺地基,便形成了一条六尺宽的巷道,被乡里人称之为六尺巷。

六尺巷位于安徽省桐城市。全长100米,宽两米,建成于清朝康熙年间,巷道两端立石牌坊,牌坊上刻着“礼让”二字。

《六尺巷的故事》的文言文翻译是什么

六尺巷的故事原文为“千里捎书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇”。

清朝时,在安徽桐城有个一个著名的家族,父子两代为相,权势显赫,这就是张家张英、张廷玉父子。

清康熙年间,张英在朝廷当文华殿大学士、礼部尚书。老家桐城的老宅与吴家为邻,两家府邸之间有个空地,供双方来往交通使用。后来邻居吴家建房,要占用这个通道,张家不同意,双方将官司打倒县衙门。县官考虑纠纷双方都是官位显赫、名门望族,不敢轻易了断。

在这期间,张家人写了一封信,给在北京当大官的张英,要求张英出面,干涉此事。张英收到信件后,认为应该谦让邻里,给家里回信中写了四句话:

千里来书只为墙,

让他三尺又何妨?

万里长城今犹在,

不见当年秦始皇。

家人阅罢,明白其中意思,主动让出三尺空地。吴家见状,深受感动,也出动让出三尺房基地,这样就形成了一个6尺的巷子。两家礼让之举和张家不仗势压人的做法传为美谈。

六尺巷,位于桐城市区的西后街,今属安徽省荣誉军人康复医院。巷南为宰相府,巷北为吴氏住宅,全长100多米,宽2米,均由鹅卵石铺就。巷子由来有着一段脍炙人口的佳话。

六尺巷的真实故事50字

大学士张英的府第与吴姓相邻。吴姓盖房欲占张家隙地,双方发生纠纷,告到县衙。因两家都是高官望族,县官欲偏袒相府,但又难以定夺,连称凭相爷作主。

相府家人遂驰书京都,张英阅罢,立即批诗寄回,诗曰:“一张书来只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”家人得诗,旋即拆让三尺,吴姓深为感动,也连让出三尺。于是,便形成了一条六尺宽的巷道。

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:3.019秒