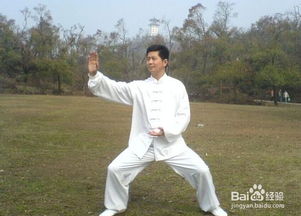

打太极拳的(打太极拳应注意什么事项?)

1.打太极拳应注意什么事项?

第一阶段属于打基础阶段,要注意以下几个要点:(一) 端正打太极拳首先要注意姿势正确,特别要保持上体自然正直,腰脊中正,两肩、两胯自然放松,不可俯仰歪斜,或耸肩膀、扭胯。

其它部位也要按照要求切实做好(参照前“对身体各部位姿势的要求”部分)。忽视任何一个部位的要领,必然牵其它部位,造成错误定型和错误动作。

例如姿势中臀部外突,必然牵连腰部和胸部前挺,腹肌紧张。因此,初学阶段要抓住姿势“端正”这一环节,不可贪多求快,潦草从事。

这样做开始阶段可能刻板一些,初练起来灵活性稍差,但只要抓住了“身法”中的主要矛盾,其它问题,以后容易解决。(二)稳定要使上体端正舒适,必须首先保持下肢稳定。

步型、步法既是姿势当中的一部分,又是整个姿势的基础。经验证明,很多人下肢不稳,并不完全出于力量不足,而多数是由于步型、步法不当。

如果步子过小过窄,或脚的位置、角度不对,以及变换动作时虚实不清,势必造成身体重心不稳。因此必须把步型、步法的要求弄清楚,可以单练各种桩步和步法,先把身体重心的变换找清楚。

这样既利于培养下肢的支撑力量,又能把主要步型(弓步、虚步、仆步、独立步等)、步法(进步、退步、侧步、跟步等)的要领掌握好。此外,根据具体情况,多练各种腿法(蹬脚、分脚、摆脚、踢腿、压腿等)和多做腰部的柔韧性练习,也可以增强下肢力量,有利于动作的稳定。

(三) 舒松初学时,在姿势动作中要注意舒松自然。舒松不是软化无力,而是按照规矩,尽量把动作做得舒展些。

任何运动总是松紧、张弛交替进行,太极拳也是如此。但是太极拳的特点是轻缓柔和,沉着自然,要求“运劲如抽丝”。

初学者往往不适应这种要求,容易使用拙力,造成不必要的紧张,甚至僵硬,破坏了姿势动作的端正、稳定。初学打基础时必须注意克服识字一毛病,首先由舒松柔和入手,把不必要的紧张和生硬的僵劲去掉,姿势动作力求舒展大方,自然柔和。

(四) 轻匀为了较快地掌握太极拳轻缓柔和的运动特点,初学时,注意动作要慢、要柔,用力要轻、要匀。当然,快和慢是相对的,不是越慢越好。

一般说来,初学者动作慢一些,用力轻一些,易于使动作准确,速度均匀,消除拙力。初学时如果动作不熟练,可以在姿势之间稍有停顿,体会一下要领,边想边做。

但是动作熟练之后,就要努力保持匀速运动,起落转换不可忽快忽慢,忽轻忽重。第二阶段 着重掌握太极拳的动作规律,体现太极拳的运动特点。

要注意以下要点:(一) 连贯打太极拳在姿势动作有一定基础之后,就要努力做到节节贯串。各个姿势动作要前后衔接,一气呵成,好像行云流水一样,前一个动作的完成,就是下一个动作的开始,不容许中途断线。

比如“揽雀尾”动作,初学时可以把 、捋、挤、按分成四个局部动作,独立开来;熟练之后,就要把这四个动作衔接在一起,动作中间虽然仍要保持一定的节奏感,但是一个动作做完了,微微一沉,似停非停,要立刻接下一个动作,整个过程精神贯注,意念集中,不可松懈间断。本书介绍的太极拳各个姿势动作之间的节奏感,都应这样处理。

(二) 协调练太极拳是全身性活动,要求上下相随,完整一气,全身各部位的运动保持协调一致比如做“云手”动作,腰脊转动,带动了两臂在空间划圆,两手掌随着臂部运动不断地内外翻转,两腿支撑整个身体左右移动重心,颈部也随躯干自然扭转,同时两眼不断注视交换的手,这样就形成了一个处处牵连密切配合的全身运动。我们往往看到练拳已久的人,打起拳来,还发生手脚快慢不一,躯干、四肢脱节的现象。

比如“揽雀尾”的弓步动作,腿已经弓出去了,手还没有“挤”出去(或“按”出去);“搂膝拗步”时,右手搂膝先结束,左手正宗在推掌。这样,动作支离破碎,就与协调的要求不相符合,违背了“周身相随”的要求。

(三) 圆活太极拳的动作是以各种弧形、曲线为基础构成的,练起来灵活,衔接合顺。认识和掌握这一规律,就能自觉地避免动作直来直往和转死弯、拐直角的现象,使动作圆活不滞。

在动作要领上,要特别注意运用腰脊带动四肢进行活动,体会转腕旋臂(不要故意缠绕)、松肩垂肘、屈膝松跨等要领。虽然强调走弧形、曲线,但要转动自如,避免故意摇摆。

只要反复按照要领练习,就可以做到变转达圆活,轻灵顺遂。

2.打太极需要注意什么?

打太极需要注意:①动作柔和,呼吸自然。

初练太极拳时,呼吸要特别顺其自然,不要憋气,也不要喘气。动作熟练以后,就要注意呼吸与动作节律一致,起吸落呼,开吸合呼。

做腹式呼吸时要求匀细深长,开豁自然。②体态舒松,动静协调。

练太极拳切忌用蛮劲和强劲,一定要放松全身,尤其要放松腰部和腹部。胸部肌肉也要放松,不可僵硬地挺胸。

③形意相合,劲力内蓄。形,指动作;意,指意念。

所谓形意相合就是要用意念引导动作,自始至终默想动作的形象,使想的和做的合为一体,形成自然节奏。在整个练习过程中,劲力含蓄在内,不露形于表,绝不要鼓劲用力。

3.打太极拳时应该注意一些什么喽?

【练拳要领】 ①静心用意,呼吸自然,即练拳都要求思想安静集中,专心引导动作,呼吸平稳,深匀自然,不可勉强憋气; ②中正安舒,柔和缓慢,即身体保持舒松自然,不偏不倚,动作如行云流水,轻柔匀缓; ③动作弧形,圆活完整,即动作要呈弧形式螺旋形,转换圆活不滞,同时以腰作轴,上下相随,周身组成一个整体; ④连贯协调,虚实分明,即动作要连绵不断,衔接和顺,处处分清虚实,重心保持稳定; ⑤轻灵沉着,刚柔相济,即每一动作都要轻灵沉着,不浮不僵,外柔内刚,发劲要完整,富有弹性,不可使用拙力。

太极拳对人体各部位姿式的要求如下:头——保持“虚领顶劲”,有上悬意念,不可歪斜摇摆,眼要自然平视,嘴要轻闭,舌抵上颚;颈——自然竖直,转动灵活,不可紧张;肩——平正松沉,不可上耸、前扣或后张;肘——自然弯曲沉坠,防止僵直或上扬;腕——下沉“塌腕”,劲力贯注,不可松软;胸——舒松微含,不可外挺或故意内缩;背——舒展伸拔,称为“拔背”,不可弓驼;腰——向下松沉,旋转灵活,不可前弓或后挺;脊——中正竖直,保持身型端正自然;臀——向内微敛,不可外突,称为“溜臀”、“敛臀”;胯——松正含缩,使劲力贯注下肢,不可歪扭、前挺;腿——稳健扎实,弯曲合度,转旋轻灵,移动平稳,膝部松活自然,脚掌虚实分清。 打太极拳要求松静自然,这使大脑皮层一部分进入保护性抑制状态而得到休息。

同时,打拳可以活跃情绪,对大脑起调节作用,而且打得越是熟练,越要“先在心,后在身”,专心于引导动作。这样长期坚持,会使大脑功能得到恢复和改善,消除由神经系统紊乱引起的各种慢性病。

太极拳要求“气沉丹田”,有意地运用腹式呼吸,加大呼吸深度,因而有利于改善呼吸机能和血液循环。通过轻松柔和的运动,可以使年老体弱的人经络舒畅,新陈代谢旺盛,体质、机能得到增强。

太极拳近百年来所以在国内外逐渐得到推广,就是因为它具有防病治病的功用,对神经衰弱、心脏病、高血压、肺结核、气管炎、溃疡病等多种慢性病都有一定预防和治疗作用。 病情严重的患者,要在医务人员指导下进行锻炼。

太极拳在技击上别具一格,特点鲜明。它要求以静制动,以柔克刚,避实就虚,借力发力,主张一切从客观出发,随人则活,由己则滞。

为此,太极拳特别讲究“听劲”,即要准确地感觉判断对方来势,以作出反应。当对方未发动前,自己不要冒进,可先以招法诱发对方,试其虚实,术语称为“引手”。

一旦对方发动,自己要迅速抢在前面,“彼未动,己先动”,“后发先至”,将对手引进,使其失重落空,或者分散转移对方力量,乘虚而入,全力还击。太极拳的这种技击原则,体现在推手训练和套路动作要领中,不仅可以训练人的反应能力、力量和速度等身体素质,而且在攻防格斗训练中也有十分重要的意义。

4.练太极拳的注意事项有哪些?

1.练习前应做3-5分钟的准备活动,精神上要心平气和,思想集中,收势后精神仍不可散乱,缓慢散步后恢复正常活动。

2.姿势要准确,注意坚持长期锻炼。 3.注意周围的环境,选择在阳光充足、空气清新、地面平坦的空地 进行。

4.时间应在每天早晨或傍晚。早晨练习空气新鲜,可调动身体各器 官功能;傍晚练习既可消除疲劳,又有利于睡眠。

5.根据自己的身体情况选择好运动量,健康者每天练习时间可为1 小时左右。 6.饥饿时或饱食后都不宜练习太极拳,一般饭后要隔半小时以上再 练习,锻炼后要休息10-20分钟再进食。

7.注意服装,穿着要舒适。

5.练太极拳有哪些小心注意的事项呢?

练太极拳,不是一般的学习拳式,必须懂得很多基本功,做到“放松”“气道通畅”。

肺主一身之气,肺气调则周身气行,故练功必须令肺气顺,不可使气道结滞,所以说练拳不可闭气、使力,要以放松、沉气为主,并配合呼吸、配合开合等。这些要求使得练太极拳的人们在练拳过程中注意放松并调整呼吸,每次练拳下来心情舒畅、精神饱满,而且身体微微出汗,促进体内新陈代谢,起到祛病强身的健身功效。

目前流行的各式太极拳都有几十个动作,对一般人来说,练习有一定难度,而十二式方位太极拳和二十四式简化太极拳适合于普通人练习。

6.在学打太极拳的时候要注意什么

1。

形意结合,意动身随 打太极拳要用意念引导动作,把精神集中在动作上,从始至终都要默想动作的形象,使想的和做的一致。如做两手向前按的动作,首先要有向前按的想象;意欲沉气,就要有把气沉到腹腔深处的想象,意不停,动作也随之不停,“意到气到力自到”。

因此,练拳时必须排除杂念,专心致志。 2。

心静体松,不用拙力 打太极拳用“意不用力”,“心静体松”是练太极拳的基本方法,也是掌握好其他方法的保证。打太极拳不要用拙力和疆劲,应当内心安静,注意放松,尤其要松腰、松腹,胸部肌肉也要放松,不可僵硬地挺胸,背部肌肉要舒展,肩要松开,稍向下沉,肘要松坠,不可悬起。

在“松”的基础上再使力量集中起来,达到势势连贯,处处圆活,舒松自然,不疆不拘。 3。

上下相随,周身协调 打太极拳的动作以腰为轴,“练拳不练腰,一辈子没提高“,由躯干带动四肢,使步法的转换与躯干的旋转、手法的变换相互配合,力求连贯、柔韧、缓和、轻灵、均匀。 4。

虚实分明,重心稳定 打太极拳要注意身法和手法的运用,要求动作处于意、发于腰,动于手,眼随手转,两腿弓步和虚步分清而交替,轻移慢放没有声音。如果虚实变化不清,进退一定不灵,就容易发生动作迟滞、重心不稳和左右歪斜的毛病,所以凡是旋转动作,应先把身体稳住再提脚换步,凡是进退的动作,应先落脚后再慢慢地改变重心。

5。潇洒舒放,劲力才沉实 这一要领体现了太极拳的健美特色,演练中给人以美的愉悦,达到优化身心的效果。

6。呼吸自然,匀细深长 初学打太极拳呼吸要任其自然,不要憋气、气喘。

动作熟练后,可以适当注意呼吸与动作配合,“起吸落呼,开吸合乎”,逐步做到“匀细深长,开合自然”。

7.初学太极拳需要注意什么问题

习练太极拳需要注意的几点问题:一、场所清静。

春、夏、秋季节最好在庭院、走廊、公园、树林、河边、空场等空气清新和安静的场所,冬季寒冷最好在室内场馆。二、通风避风。

"避风如避箭",因为练拳时候毛孔相对张开,直接被风吹到容易使身体不适。三、衣着宽松。

上衣和裤子不宜穿得过紧,裤带也要扣得宽紧适度;鞋子要穿得舒适,不宜穿太紧或太宽松的鞋子。四、准备活动。

在运动前一定要做准备活动,如伸展、弯腰、下蹲等,否则容易引起扭伤、碰伤、骨折等。五、运动适中。

太极拳运动量的大小决定于锻炼时间的长短,速度的快慢,呼吸的深浅,工夫的高低等因素。运动量因人而异,不能统一规定,以练完后感觉轻松,心胸开阔舒畅,精神清爽而腰以下不倦怠为度。

为了防治疾病而去打拳,运动量也不宜过大。特别是肝炎、浸润型肺结核、内脏下垂、冠心病常有心绞痛史的病人,连续打拳不宜超过30分钟,也不适宜练速度较快、不易调节呼吸而带跳跃动作的套路。

一般人不间断地练1小时,运动量大抵适中,练简化太极拳3遍以下者(或一遍88式)可算是小运动量。但如果基础好的人认真练15分钟,也可以致大汗的。

有些人练完太极拳后会感到胸翳、气闷,甚至头眩作呕、肩疼腰酸,这并不表示运动量大了,而应该从运动要领、锻炼方法等技术问题上找原因。六、姿势正确。

要做到四点:一是心静体松,精力集中。二是虚领顶劲,尾闾中正。

头正颈直,虚领顶劲。口唇自然闭合,下颌向里收,舌放平,动作要向何处,眼神先去,眼随手动,手到眼到,停时目光经食指前视。

三是沉肩坠肘,坐腕舒指。七、动作规范。

要做到四点:一是以腰为轴,上下相随。这里还要重点谈一下膝关节的保护问题。

分析起来,原因主要有以下几个方面: 一是练功前关节活动不充分。活动不够充分就开始练拳,膝关节周围肌肉韧带还比较僵硬,做动作不慎就会造成膝关节扭伤。

二是练功后不注意休整及保养。练功后不做好休整活动,就会使腿部肌肉僵硬从而导致膝关节劳损。

三是练功时姿势不正确。 主要原因总结为:1、跪膝。

2、定式时实腿的膝关节与脚尖不能对照。 3、动作转换时不能虚实分明。

八、明理懂道。九、持之以恒。

8.你好

一般而言,初学太极拳首先注意的是动作的规范。

动作规范的含义是指太极拳演练的时候要注意的基本要领。并不是说每一个动作都要做的和示范一模一样。

一般而言,练拳时日愈久,个人外形动作的差异越来越大。但内在的要领行家来看就很容易看出谁的功夫更深。

这主要是取决于对基本要领掌握的程度。初学者首先要注意含胸拔背,虚灵顶劲的含义。

尤其是陈氏太极拳更是如此。要求周身中正。

例如含胸拔背,初学者最容易犯的错误是搞成驼背塌胸。而虚灵顶劲,又造成颈椎僵硬。

举这个例子,是要说明太极拳的要求其实很多时候是更看重意。意不能单纯理解为意念,正确理解应该是意境。

而意境在更多的时候是需要自己体会和参悟的。练拳首先要自己舒服为度,不能有丝毫的僵硬。

曾见到有位师傅教徒弟的时候,在教“金刚捣碓”一式的时候,徒弟由于下盘的力量不够,脚伸出去的长度不够开展,脚尖的指向也没有完全达到45度。于是师傅就去纠正。

结果自然是徒弟顾得了下面顾不了上面,满头大汗也做不好这个招式。这就是矫枉过正了。

其实太极拳基本的动作要领并不是很难,相反是比较容易的。有点类似围棋,易学难精。

初学时最需要注意的是松而不懈。记得陈正雷教学片中,一开始教授的是太极拳基本功,其实初学者应该从这里起步的。

太极拳又叫太极十三式,无论那一家都是如此。而套路的招式其实都是从这里演化的。

你可以先练练左右单云手,各种步型等。等到这些基本功练得纯熟了再来练招式,盘架子,很快就能上手。

再谈一点太极拳的技击,本质上太极拳就是一门技击术。其动作要领蕴含的内容都是从实战出发的。

打个比方说,擒拿术,之所以能够擒拿,多一半还是根据人体反关节的控制技巧。而太极拳的舍己从人领会了,就好像周身变成了一条绳索,你去纠缠绳索,结果被套住的往往是自己。

其实单靠这里说,有许多具体的东西很难说清楚,只能是具体问题具体说明一下。太极拳是拳术,不是法术,千万不要神秘化。

只要掌握正确的方法,太极拳出功夫是很快的,效果几乎立竿见影。什么太极十年不出门纯粹是胡说八道。

关键是看老师愿不愿意真心传授和会不会教,弟子是不是真心下功夫去学。自然,人和人是不同的,不同的人有学习快慢。

但是我可以很负责的说,只要没有什么先天性脑障,或者四肢瘫痪等疾病,即使是一个稍带手脚残疾的人都是可以通过学习太极拳而获得防身健身的益处的。并且是很快就见到效果的。

9.打太极应该注意的主要问题是什么

太极拳是健身之宝。

众所周知,它是武功与气功锻炼的结合体,所以很多人最初都本着健身或治病的目的去学太极拳。入门之后,兴趣渐浓,就想尽快提高技术,但经多年锻炼仍原地踏步,若一旦当了教学辅导,自尊心作祟,既不好意思就教于别人,旁人的善意批评也不易听得进去,个人的特点日渐牢固难改,进步就更难了。

所以凡学拳者,一入门就要找个好老师打下牢固的基础,不可忽视基本功练习。有些人贪多求快,对技术“提高”的概念理解错了,以为学得套路越多,技术自然就是最高了,在“套路”上打圈圈。

岂料行家一看起来,处处差错,甚至最基本的步型、步法都全不合格,演练起来只见“划弧”,更谈不上身法。 腰顶无功,遑论意、气、劲?下面提出几点建议,供学习太极拳的爱好者参考。

一、练太极拳最要注意的是“松静自然”四字 (一)入门注意基本功练习 太极拳运动之所谓“轻”、“松”、“静”都是相对的,不是绝对的,这要有深刻理解。实质练习起来是要使足下“稳重”,手上“轻柔”,“松紧交替”,“静中触动,动犹静”。

初入门学习先要做到步型准确,步法有度,下肢有劲。要经常做前进、后退的步法练习使之正确定型。

“弓”、“坐”为步法的基础,同时可藉以加强下肢力量,步履有根,功夫才显得扎实,这是“舒松自然”的根本,如建高楼必先打人深层的基础。 同时要注意自然的“含胸拔背”,“臂成弧形”。

运动过程中,任何时候肩、肘关节都是放松的,只是屈伸开合的传动关节,而不应有主动的运动。注意到这点就可以避免“耸肩抬肘”的毛病。

(二)要注意提顶敛臀、宽胸虚腋 读者只要注意一下你身边练太极拳的人或在比赛场上多留意一下,都会发现练习者常会在做定势时姿式不错,一旦提足上步,身形就变。 比如两个“野马分鬃”,或者两个“搂膝拗步”之间的上步动作“丁步抱球”,上体就会躬前,臀部后扬,足下不稳。

这就是因为他不曾理解“弓”、“坐”的重要性,不懂得提顶敛臀,或者根本没有掌握住弓腿、坐腿的要领。 (三)要强调“心为令”的练法 学或练都要用“心”,用“心”则能致“静”--不是气功练习时闭目垂帘的静,而是不慌不忙专注一方,淡定娴静的静。

“心”是“心思”,是思想,练拳也要思想领先,由“心”发出号令去做动作,每动都有其一定的意识表现,一定的内涵,不是为划弧而划弧。 “弧”的轨迹如何走?高低、长短、阔窄都要有一定的法度,眼的视向与其紧密配合。

“眼为心之苗”,所以练拳切不可目光呆滞、低头望地或茫然不知所措。 左顾右盼要得其所,也不要故作精神,形形翼翼,完全违反“松静自然”的总原则。

“精神能提得起则无迟重之虞”。“神宜内敛”与“提起精神”二者并无矛盾,都是要领,通过反复练习捉摸,自然理解了,所谓“拳打千遍其义自见”。

二、太极拳运动的主要特点方法 太极拳运动的主要特点方法之一是“一动无有不动”,动的主要关键在腰--“腰为第一主宰”。 而劲力来自腰腿--“其根在脚,发于腿,主宰于腰”,最后才是“形于手指”。

如果用电脑作比喻,则手是“终端机”,反映动作的内容;腰是“驱动器”;脚和腿是劲力来源的“软件”。因此从一入门就切勿忽视脚下的功夫和腰对动作的主宰作用。

“稳”从脚下生,能“稳”才能“沉”,能“稳”下肢步履才能轻;在稳和轻的基础上加以腰的主宰作用,动作才谈得上“灵活”。 三、练拳时要心有“坐标”,身有“平准” 太极拳运动过程中心里要永远带着一个纵轴南北,横轴东西的“十”坐标轴,则动作方向性就相当准确。

尤其在比赛规定套路每个动作的方向性都很强,一个动作的方向稍有错误都被扣分,心中有个“坐标轴”,方向就明确。 如练“云手”,是身在纵轴上,沿横轴行进。

而练“左单鞭”时的“左弓步推掌”,要求在稍偏左15度的方向上完成式,则勾手以后,你的左脚就朝东在横轴偏北约15度的方向迈步。弓步方向对了,整个动作姿势的方向也就对了。

身有“平准”是“中正安舒”的诀窍。 杨家“太极平准腰顶解”,应该对所有流派太极拳都是有指导意义的,可以认为它是太极拳理论中一个重要的篇章。

练拳时要“立如平准”--“有平准在身,则所谓轻、重、浮、沉,分厘丝毫,莫不显然可辨矣。”“立如平准”是“上下一条线”,上则是头顶“顶为准头”,要求“顶头悬”;下则为尾闾,腰部尾闾内收下垂,则如天平的“指针”。

上下一条线,头顶百会穴与尾椎两点连线与地面垂直--自我检查的简易方法是肩与胯两点连线与地面垂直,两臂张展的弧度一致,高低、上下都能相呼应,则身体就无偏侧、俯仰的毛病。 四、演练太极拳不是步子迈得越宽,架势蹲得越低越好 目前有一种趋势,或可称为不良倾向--不少人练太极拳时都着意于把步子拉宽,架式低矮,以为这是一种“功夫到家”的表现。

我虽然不苟同太极拳与道家学说相关的理论,但基本上同意陈立清先生曾在《中华武术》上发表的文章的论点和分析。练太极拳不是架子绣得越低越好。

太极拳要讲求“松静自然”,这是总的运动原则,所有动作都不可勉力为之。要深入研究太极拳的内涵,有神于中形。

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:2.726秒