楚国国都郢都在今日哪里?(楚国首都郢都在哪里)

楚国国都郢都在今日哪里

“郢”是楚国特有的一个词汇。在武王以后,“郢”是对宗庙所在、国王所居的城邑的统称,在这一点上,“郢”相当于周人和以后中央各国的“京”或者“京师”。在不加任何修饰限制词,单独称“郢”的时候,“郢”自然指的是楚国当时正式的都城。

就如同“京”对中原各国的重要性一样,“郢”对楚国而言而言有一种非常特别而庄重的象征意义。在春秋战国时代,习惯于用一个国的都城来指这个国和国君,比如魏国又称梁,魏惠王就被称为“梁惠王”。这位梁惠王因为在儒家经典《孟子》中出现,知名度不小。同理,史书中还经常称赵王为邯郸君、韩王为郑君。《战国策》中也将楚威王成为“郢威王”,反映出郢都的意义。

今江陵“郢都”遗址,汉以后称为纪南城,今称为楚纪南古城“”

在楚国的历史上,“郢都”最早是一个城池的专名,这个城池位于今天的湖北江陵城北,今有称作“纪南城”的古城址残存。史书记载,楚文王元年(公元前689年)从丹阳迁徙到江陵,后九世楚平王建筑了郢城,此后一直是楚国的都城所在,也就是所谓的“郢都”,一直沿袭到楚顷襄王时代,历时四百余年。

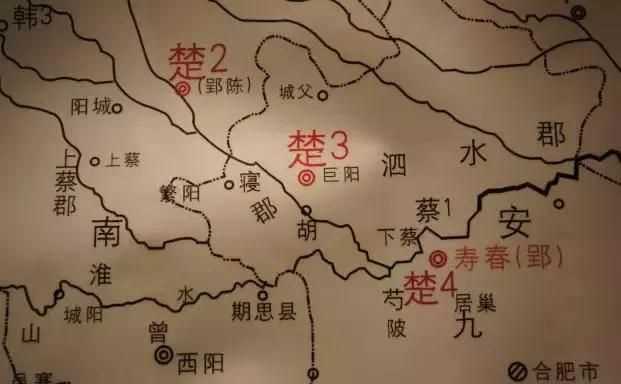

楚顷襄王二十一年也就是秦昭襄王二十九年(公元前278年),秦将白起率领秦军攻袭楚国,一路攻城掠地,逼迫楚国放弃郢都东迁,秦国火烧夷陵,设置南郡。楚顷襄王仓皇之间东徙,暂时先到“陈城”自保。但并没有将“陈城”称为“郢”。当时的楚国朝廷应该是把“陈城”当做暂避秦军兵锋的落脚点,相当于后世所谓的“行在所”。但秦国在原楚国国土上设立南郡,长期经营,楚国知道恢复无望,于考烈王二十二年(公元前241年)正式迁都于“寿春”,也称之为“郢”。所以,以秦昭襄王二十九年为界,此前的“郢都”位于江陵,此后的郢都则专指寿春,也可以称之为“郢寿”。

镇海城隍神是谁

城隍

古代的城市要修筑城墙,城墙之外,还要有一圈护城壕。有水的城堑称为”池”,无水的城堑则称为”隍”。原始崇拜认为,凡与人们日常生活有关的事物皆有神在,而且”功施于民则祀之,能御灾捍患则祀之”。(《五礼通考》)城墙、城壕在防卫敌人攻击,保护一城百姓安全上,功莫大焉,当然不能没有一位城神。于是城隍爷应运而生、被视为城市的守护神。

最早见于史籍的城隍庙,是三国东吴芜湖城隍庙,迄今已1700余年。但其时城隍爷的影响似乎还不那么大。南北朝时,有一次梁朝军队攻打位于现今河南信阳境内的郢城,在上游筑封锁线,用芦苇堵塞船路,断绝城中粮草,使郢城成为孤城。城中粮草将尽,军民不由恐慌。守城的北齐将领慕容怦为了安定民心,便带上车往城中的城隍庙析请保佑。数日之后,惊雷电闪,暴雨狂风,江水猛涨,将梁军芦苇全都冲走,打破了封锁。城中北齐军民认为这是城隍爷显灵,暗中相助,士气顿时大振。慕容严乘势率军出击,将梁朝军队杀得大败。自此,城隍爷威名远扬,影响日渐扩大。到唐代,城隍信仰已相当普遍了。

道教见城隍在民间影响日显,便插手进来,将其纳入道神系统,称城隍为剪恶除凶、护国安邦之神,不但可以暗中保护城市安全,而且能应人所请,旱时降雨,涝时放晴。同时,又利用佛教的阴间、地狱之说,称城隍爷管领一城亡魂。

到了明代,朱元库对城隍爷倍加青睐,建国伊始,即传旨”城隍神历代所祀,宜新封爵”,于是城隍爷的地位更加高贵。朱元球并命令分封各地的藩王要亲自主祭城隍爷,各府、州、县的城隍,也必须由当地最高长官主祭

1949年前武昌是省吗

不是。

武昌有一千多年的历史。

武昌县在周代属楚,秦属南郡。前201年设置江夏郡,设沙羡县,治涂口(现在的江夏区金口街道)。378年改汝南县,581年改江夏县,589年改治郢城(现在的武汉市武昌区)。

辛亥革命后,1912年置武昌县,隶属于江汉道,1930年改隶湖北省第一专署。

1949年中华人民共和国成立后,在位于武汉市武昌区的傅家坡设立武昌县人民政府,隶属于大冶专区。1952年改由孝感专区管辖。1959年11月,武昌县划归武汉市,1960年县政府迁往纸坊镇。

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:3.546秒