说明文的教案(说明文)

1.说明文基础知识

主要方法有:列数字,下定义,打比方,举例子,作诠释,作比较,分类别,引用,画图表.

说明文的语言最基本的要求是;准确,生动,平实

说明顺序;逻辑顺序,空间顺序,时间顺序

逻辑顺序指的是事物发展的内在规律,从现象到本质、从性状到用途、从原因到结果、从整体到局部、从主要到次要、从具体到概括、从个别到一般

说明文是以(说明)为主要表达方式

写说明文,最关键是要抓住被说明事物的(特点),其次是安排好说明的(顺序),还要注意运用好说明的(方法)

我够累拉,我是第一个回答的里

2.说明文的知识

原发布者:你说的对

一、说明文的知识

1、什么叫说明文以说明为主要表达方式,以说明事物和阐释事理为主要内的一种文体.(形状.构造.类别.特点.功能.含义原理.关系.演变等.2、说明文的类别

事理说明文和事物说明文

3、说明文五要素

(1)说明对象(文章介绍的是什麽事物.事理)

(2)说明特征(就是这一事物区别于其它事物的主要标志,抓住了特征也就抓住了事物的本质)

(3)说明顺序:

a.时间顺序(按时间先后安排的说明顺序)

(表时间的词)(常用于事物的发展过程)

b.空间顺序(按事物的空间位置安排的说明顺序)

(上下 左右 远近 里外)

(常用于实体事物的说明文)

c.逻辑顺序(按事物的逻辑关系来安排的说明顺序)

(常用于事理说明文)

一般到个别 概括到具体 整体到部分

原因到结果 特点到用途 现象到本质 主要到次要

(4)说明方法

a.下定义:用简洁的语言对某一概念的本质特征

作规性的说明。

作用:准确的解释事物的本质

b.分类别:按照一定的标准对事物或事理进行分类,

再按类别具体说明

作用:使之眉目清楚

c.举例子:列举事例

作用:利用列举事例的办法把比较复杂的

事物或抽象的事理解说的具体明白

d .作比较:说明某些抽象的或者是人们比较陌生的事物

3.说明文的基本常识

说明文是说明事物或事理的一种实用文体,其作用是介绍事物的状态、性质、功能,或者阐明事理。

它在日常学习、生活和工作中具有广泛的用途,理所当然地成为中考考查的重点之一。本专题主要就是帮助考生了解有关说明文的基本常识和考查角度,掌握说明文阅读理解的基本规律和方法,并通过适当的训练,提高阅读和理解说明文的能力。

本专题的知识网络如下: 说明文的种类 按说明对象和说明目的分——事物说明文/事理说明文 按表达方式和语言特色分——平实的说明文/生动的说明文(文艺性说明文) 说明文 说明文的特点 内容的科学性 结构的条理性 语言的准确性 说明文的结构——总分式(总—分;分—总;总—分—总)/并列式/递进式 说明的方法——举例子/分类别/列数据/作比较/下定义/打比方/画图表/作诠释/摹状貌 说明的顺序——时间顺序/空间顺序/逻辑顺序 一、说明事物要抓住特征:所谓特征是这一事物区别于其他事物的标志。只有抓住特征才能说明白这一事物或事理的独特之处。

二、说明的方法:为了把事物特征说清楚,或者把事理阐释明白,就要使用恰当的说明方法。常用的说明方法有如下8种。

1.举例子:为了说明事物的情况或事理,举些既通俗易懂又有代表性的例子来加以说明。如《中国石拱桥》以古代的赵州桥和卢沟桥为例,对我国建设石拱桥历史的悠久、成就的杰出作了说明。

2.分类别:根据形状、性质、成因、功能等方面的异同,把事物或事理按一定的标准分成若干类,逐一加以说明。如《向沙漠进军》一文将沙漠进攻的方式分成“游击战”和“阵地战”两类。

3.列数据:数字是从数量上说明事物特征或事理的最精确、最科学、最有说服力的依据。如《死海不死》一文用大量的数字说明死海浮力大的原因,非常清晰。

4.作比较:为了把事物或事理说得通俗易懂,利用人们生活中熟悉的事物或事理作比较,从而唤起读者的想象,获得一个深刻的印象。如《人类的语言》一文将鹦鹉、猩猩的“语言”与“人类的语言”作比较,得出“只有人类才有真正的语言”的结论。

5.下定义:为了突出事物或事理的主要内容或主要问题,常常用简明扼要的语言给事物或事理下定义。这是说明事物或事理、揭示事物或事理的本质的一种方法。

如《统筹方法》一文,开头就给“统筹方法”下了定义。 6.打比方:打比方就是修辞方法中的比喻。

在说明文中运用打比方的方法,可以使人们不了解的事物或抽象的事理变得具体、生动、形象。 7.画图表:有些事物的关系抽象而复杂,仅用文字说明还不能使读者明白,这就需要附上示意图,或按比例精确绘制的图表,如产品设计图、军事行动路线图等。

有时,被说明的事物项目较多,也可制定统计表,将有关数字分别填入表中,使人看了一目了然。 8.摹状貌:就是通过具体的描写揭示事物的特征,这有助于把被说明的对象说得更具体、生动。

如《中国石拱桥》中的“这些石刻的狮子,有的母子相抱,有的交头接耳,有的像倾听水声,千态万状,惟妙惟肖”。这样的说明显得十分生动、活泼。

三、说明的顺序:有条有理地说明,才能把事物的特征或事理介绍清楚。常见的说明顺序有。

1.时间顺序:即以事物发生、发展的时间先后来安排说明顺序,从而写出事物的发展变化情况。这种顺序一般用于人物的生平介绍、科学观察记录,说明事物或事理发生、发展或制作过程一类的说明文。

如《从甲骨文到缩微图书》一文是按从古到今的时间顺序写的,《活板》一文是按活板制作的程序写的。 2.空间顺序:即按照事物的空间存在形式,或从外到内,或从上到下,或从前到后,或由远及近依次进行说明。

这种说明顺序,一般用于说明事物的形状、构造特征。如《人民英雄永垂不朽》一文,按照瞻仰的路线由远及近、由低到高,先四周后正中,先台阶后碑身、碑座等依次进行介绍。

3.逻辑顺序;即按照事物或事理的内部联系或人们认识事物的过程来安排说明顺序。事物的内部联系包括因果关系、层递关系、主次关系、总分关系、并列关系等;认识事物或事理的过程则指由浅入深、由具体到抽象等等。

如《死海不死》一文,由现象到本质(成因)揭示了死海的特征,并介绍了死海的现状和未来,层层深入,逻辑条理十分清楚。 四、说明文的语言:语言的准确性,是说明文语言的先决条件。

表示时间、空间、数量、范围、程度、特征、性质、程序等,都要求准确无误。特别要注意说明文中使用的术语和修饰限制性的词语,它们往往体现了说明语言的准确性。

如“我国的石拱桥几乎到处都有”,其中“几乎”对“到处都有”作了限制。在准确的前提下,说明的语言有的以平实见长,有的以生动活泼见长。

4.如何教学说明文

凡事物都有共性,但也各具个性。

这种个性特征,就是这一事物区别于另一事物的标志。如河北赵县的赵州桥和北京附近的卢沟桥,同是我国著名的古代石拱桥,都有石砌的拱,都有石栏雕刻,它们之间相同或者类似的地方自然很多,但《中国石拱桥》一文,却抓住了足以显示它们各自特色的方面:赵州桥“全桥只有一个大拱”,“大拱的两肩上各有两个小拱”,“大拱由二十道拱圈拼成,就像这么多同样形状的弓合拢在一起,做成一个弧形的桥洞”;卢沟桥“由十一个半圆形的石拱组成”,“每两个石拱之间有石砌桥墩,把十一个石拱联成一个整体”。

这样写,着眼于两座桥的不同特征,将它们各自的形体、结构、艺术风格说明得一目了然。尽管各类说明文的内容、形式千差万别,但指导学生领会怎样抓住特征说明事物,是说明文教学最基本的任务。

一是以空间为序。凡说明事物的形状、构造等的文章常采取这种写法,或从上到下,或由近及远,或从前到后,或由外而内,或中间开花向四周辐射,随着空间位置的转移有次序地一一说明。

例如《核舟记》,在开头总说之后,便依中舱、船头、船背一个个部位次第说来,头绪清晰。《看云识天气》则根据云在空中的高低位置,从上到下逐层说明,有条不紊地表述了云的形态变化与天气阴晴雨雪的关系。

二是以时间的先后为序。说明事物发展、变化的过程或步骤常采用这种写法。

例如,《从甲骨文到缩微图书》,就是以时间的先后为序,介绍了我国书籍演变发展的过程,从书籍的雏形———甲骨文一直到现在缩微图书。 三是以逻辑关系为序。

介绍比较复杂的事物和现象,以及介绍事理的说明文往往采用这种写法。一般按由浅入深、由易到难、由具体到抽象、由简单到复杂、由主要到次要的顺序进行说明。

例如《万紫千红的花》,说明了花的特征、花色和昆虫的关系,花和人们的关系,这种先后顺序就是按照事物的内在联系安排的。又如《大自然的语言》,按“纬度”、“经度”、“高下”、“古今”的次序来说明物候现象出现的因素,按照的便是从主要到次要的逻辑顺序。

分析课文篇章结构,重在引导学生理解说明层次的科学性和逻辑性。教师通过不同课文采用的不同说明顺序的比较,使学生认识到这方面的规律性。

说明文通常运用的说明方法是多种多样的。 为了把事物的本质特征概括出来,给读者以明确的概念,运用下定义的方法。

如《统筹方法》一文中对统筹方法下了这样的定义:“统筹方法是一种安排工作进程的数学方法。” 有些事物包含的内容广,涉及的范围大,要分别从几个方面来说明,采用“分 类”的说明方法。

例如《看云识天气》,按云层的高低厚薄,说明云分成卷云、卷积云、积云、高积云、卷层云、高层云等。 有的需要结合分类运用“例举”的方法。

例如《中国石拱桥》在对单拱石桥和联拱石桥分类说明时,分别举赵州桥和卢沟桥为例证,使读者得以明确了解。 有的事物无法触摸,难以具体说明,常采用“比较”的方法。

例如《人类的语言》一文,在说明人类语言的特征时,将人与猩猩、鹦鹉作比较,突出了人类语言的特征。 有的事物变化较大,或者活动过程较长,则运用“记述”的方法来说明。

例如《大自然的语言》开头一节,就是通过记述温带和亚热带区域生物一年四季的生长变化,说明了大自然中生物的活动和气候演变的关系的。 多数说明文还经常运用“数字”说明的方法,如《核舟记》末尾一节,“通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联,题名并篆文,为字共三十有四。

而计其长曾不盈寸。”这一番数字的说明用得极好,“曾不盈寸”的桃核雕制的小舟上竟刻出这么多的东西,足见技艺的奇巧,很有说服力。

指导学生学习课文的多种说明方法时,要着重使学生领会,不论采用哪种方法,目的全在于增强文章的表达效果,为更有效地说明事物的性质和特征服务。从而,要求学生在习作中根据文章具体内容的说明需要,学会选用不同的说明方法。

第四,在说明文的教学中,还必须循序渐进地组织好写作训练。如当初中学生还搞不清记叙文和说明文的不同样式的时候,可以通过两类课文的对比,明确说明文的文体要求,然后进行“一题两作”的练习。

用同一个题目,先作一篇记叙文,再作一篇说明文,让学生自己对照,以巩固对说明文的基本认识。学生说明事物往往不得要领,表面化,不完整,那就着重对照课文中由表及里地抓住事物本质准确说明的范例,引导学生对被说明的对象作仔细的观察、识别、概括、判断。

举例来说,写《双肩书包》不仅要写出它的外形、构造,而且能说明双肩背的书包对于少年儿童健康发育的益处,写出这一改进的意义。写《茶壶》,不仅要介绍它的质地和造型,还要写出壶把的位置、壶嘴的高度与使用方便的关系,说明其设计的合理性等等。

这样做,使学生学会透过现象认识事物的本质,从而解决说明的准确性、科学性的问题。当学生写说明文有中心模糊、头绪混乱的毛病时,可以从课文选材精当、逻辑性强的突出范例中得到借鉴,懂得说明文也必须围绕中心选取材料,必须讲求合乎逻辑的说明顺。

5.说明文阅读教学内容有哪些

一、分类

1、从说明对象的角度:事物性说明文、事理性说明文。

2、从说明文语言特征:平实的说明文、生动的说明文。

二、说明的顺序

时间顺序、空间顺序、逻辑顺序

逻辑顺序的具体分析:主——次、原因——结果、现象——本质、特征——用途、一般——个别、概括——具体、整体——局部。

典型考题:本文使用了什么说明顺序?有何作用?

答题格式:本文使用了……的说明顺序对……加以说明,使说明更有条理性。(第一空应该填具体的说明顺序,第二空应该填写具体的事物名称或说明的事理。如果是事理性说明文,但又不能准确表述,可用“事理”、“科学事理”等模糊性的语言表述。)

三、说明的方法

常见的说明方法有:举例子、分类别、下定义、摹状貌、作诠释、打比方、列数字、列图表、引资料。

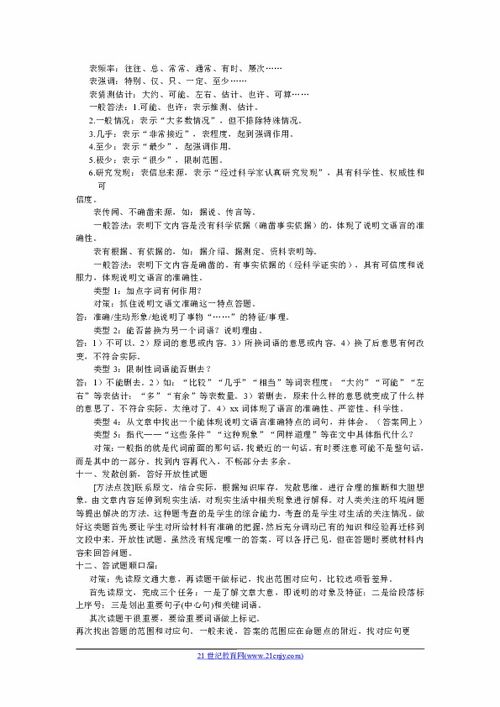

四、说明文的语言品析

1、对整篇文章语文的品析,一般从两个角度谈:

A、准确;B、形象生动或简明平实。

A、准确。是一般说明文的共同特点。B、形象生动或简明平实。是针对不同语文风格的角度谈。做这种评析整篇文章语言特点的题目,一定要结合文章具体内容谈,比如可以选择一句话为例子。

格式如下:这篇文章充分体现了语文准确(生动形象或简明平实)的特点,如“……”一句,就准确(生动形象或简明平实)地说明了事物“……”的特征(事理)。

2、对具体篇/句/词的评析

篇/句的作用基本同上。

字词作用有以下考查形式:

A、加点字词有何作用?

B、能否替换为另一个词语?

C、加点词语能否删去?

这种题目往往要结合说明语言的准确性(有时是体现语言生动性)的特点答题。第二种题型还要在答题中比较二者的区别。第三种题型还要加上“删去后不符合人们认识客观事物的规律或与客观事实不符合”之类的表述。

五、说明文的方法分析

1、结合说明方法谈

模式:这篇文章主要运用了……的说明方法,说明了……(内容:事物特征或事理),使说明……(作用:参考前面说明方法,明确其作用)

2、结合修辞手法谈

模式:这是一篇生动说明文,大量地使用了各种修辞手法,说明了……(内容),使文章的说明形象生动。

3、结合表达方式谈

记叙、描写使说明更具体形象;抒情议论使说明更有感情。那么,从这个角度分析说明文的写法,格式如下:这篇文章综合运用多种表达方式,除了说明外,还有……(从“记叙、描写、说明、议论”根据内容选择),如……(具体举例),就是……(表达方式)的运用,使说明更具体形象/充满感情。

六、说明段的作用

这种题目答题的角度有两个:

1、结构、内容作用:引出下文、承上启下、总结全文/前文。有时在文章的开头,还起着引出说明对象/说明事理的作用。

2、结合说明方法谈

通过……的说明方法,说明了……(事物特征或事理),使说明……(作用)。

6.说明文的有关知识

1说明文是以说明为主要表达方式来解说事物、阐明事理而给人知识的文章体裁。

2基本的表达方式有五种:叙述、描写、抒情、议论、说明。比如:记叙文以叙述、描写、抒情为主要表达方式,议论文以议论为主要表达方式,散文以抒情为主要表达方式,而说明文则以说明为主要表达方式。

各种表达方式可以综合运用于一篇文章之中。 3说明文的特点: 1、说明的中心鲜明突出。

就一篇说明文而言,一般说来,总的说明中心只能有一个,各段文章也有一个说明中心,它们是为总的说明中心服务的。优秀的说明文的说明中心都是非常鲜明突出的。

例如《鲸》一文,着重说明鲸的大小和种类以及它们的生活习性,使读者获得有益的知识。实际上,这篇科学小品的说明内容就是文章的说明中心。

2、具有科学性。 说明文有很高的科学性。

它要求在说明事物时,力求正确,不夸大,不缩小,按照事物的本来面目进行反映,要实事求是,不粗枝大叶,凭想当然,瞎说一通。说明文的科学性主要体现在以下两点: (1) 抓住事物的特征进行说明。

事物都带有特殊性。而这种特殊的矛盾,就构成一事物区别于他事物的特殊的本领。

说明文抓住事物的特殊性进行说明,才能使读者从文章里充分地、正确地了解所说明的事物;事物的特征不清楚,说得模模糊糊,就容易和其他事物相混淆。只有抓住事物的特征去说明,才能给人留下清晰的印象。

(2) 说明的内容要正确。即对一些尚未定论、有待研究的事物,不要轻易下绝对肯定或绝对否定的结论。

要知道,读者阅读说明文是为了增长知识,如果把那种缺乏科学性的"知识"传给了读者,就会带来不良的影响。如有两家报纸,分别发表文章,谈酸菜对人体的作用,说法却完全相反。

一篇文章认为,酸菜具有良好的营养价值,同时,还是良好的饿药物,可以治疗慢性并,因此主张人们多吃酸菜。另一篇文章则认为,酸菜内喊有大量的白地霉菌和亚硝酸盐,这是一种致癌物质,会直接引起肝癌、胃癌和食道癌等疾病,危害人体健康。

因此,希望人们不吃酸菜。究竟是多吃酸菜好事实不吃酸菜好呢?这叫人无所适从。

实际上,据有关专家分析,这两篇说明文都有一定的道理,但都有片面性,缺乏科学性。而这两篇文章的作者都忽视了这个问题,断定酸菜只有"好处"或只有"害处"是不对的。

3、富有条理性。说明文都具有条理性。

在说明事物时,要求头绪清楚,井井有条。条理性是事物本身固有的。

各种事物尽管错综复杂,但只要经过仔细观察、分析就能找到一定的条理性。 (1) 空间顺序 任何事物都有空间性。

说明文抓住这个特点构成自己的条理,或者从上到下,或者从外到内,或者从左到右,或者从南到北,或者从远到近,或者从中间到四周,或者从整体到部分。在介绍某有建筑物的结构,说明某种产品的构造,介绍某一地方情况时都可以用这种方法安排材料,是读者对事物的各个部分和整体都有较明晰的认识。

(2) 时间顺序 即按照时间先后顺序来安排。事物都有发生、发展、消亡的过程。

有些说明文根据事物的时间性,把事物的各部分组成先后关系,这也是一种条理性。介绍生物知识的说明文一般都是先发生的先写,后发生的后写。

介绍生产技术和工作方法的说明文,一般按照生产和工作的程序,逐一说明。 (3) 逻辑顺序 有些说明文主要是剖析事理的,在说明时就按照事理的逻辑关系进行安排,或者从主到次,或者从浅到深,或者从原因到结果,构成严密的条理性。

有些说明文还可以按事物的性质分几个方面来安排,这几个方面的材料就形成了一种并列关系。 4、语言确切、简洁、通俗生动。

说明文对语言的要求很高。优秀的说明文总是用浅显的语言表现深刻的内容,即把事物的本质特征由表及里,由浅入深地写出来,使读者比较容易地领会问题的实质。

语言确切,就是语言恰如其分地反映客观事物的本来面目,使人看了明白。语言确切,要做到用词准确,造句恰当和成篇严密。

语言简洁,就是要用较少的话把较丰富的内容表达出来,干净利落,让人容易把握文章的要点,理解文章的内容。语言通俗,就是运用群众中明白通畅的语言,把抽象的概念说得具体,把深奥的道理说得浅显,把专门的知识说得有趣味,让大家都看得懂,都喜欢看。

要做到语言通俗可以适当运用叙述和描写,也可以适当运用比喻 说明文是以“说明”为主要表达方式,用来介绍或解释事物的状态、性质、构造、功用、制作方法、发展过程以及内在事理的一种实用文体,目的在于给人以知识。 1、说明文文体: 说明文体是以说明为主要表达方式的文章,是对事物作客观说明的一种文体。

说明事物的性质、状态、功能等,给人以知识,知识性和科学性是说明文的主要特点。 2、说明文的分类: 从说明内容上可以分为事物说明文和事理说明文,事物说明文旨在介绍某一事物的形体特征,如《中国石拱桥》;事理说明文旨在解释事物本身的道理或内部规律地,如《统筹方法》等。

从语言表达方式上可分为平实说明文和文艺性说明文。 3、说明事物要抓住事物特征。

特征是一事物区别于其他事物的标志。《故宫博物院》和《雄伟的人民大会堂》都是介绍建筑的。

7.说明文的文体知识 1:说明文三要素; 2:说明文的顺序; 3:说明文

说明文是客观地说明事物的一种文体,以解说或介绍事物的形状、性质、成因、构造、功用、类别等或物理的含义、特点、演变等为主要内容。说明文以说明为主要表达方式,兼用记叙、描写、议论。说明文主要是通过对客观事物或事理的介绍说明,,达到以知识教人的目的。与记叙文、议论文相比,说明文更强调科学性、客观性。说明文以客观、准确为基本要求,一般不表示作者的感情倾向。

教学大纲对说明文的训练要求为:

(1)能写简单的说明文,说明对象明确,能抓住说明对象的特征;

(2)能根据说明对象的特点,采用适当的说明顺序和说明方法;

(3)注意说明文语言的准确、简明和平实。因此,对于初学写作说明文的同学,要牢记这几条要求。

1. 要抓住说明对象的特征。

写说明文,一定要对说明对象有比较深刻的认识,即抓住说明对象的特征。什么是事物的特征呢?特征就是某事物区别于其它事物的象征和标志,即该事物所特有的个性。它往往表现在两个方面:一是外显性特征,如事物的颜色、质地、空间位置、形状、温度等;二是内隐性特征,如事物的成因、原理、变化过程、内部结构、习性、性能、风格等方面。

怎样把握事物的特征呢?必须从以下几个方面着手。

一要认真观察。通过细致、反复、深刻的观察,用眼、耳、口、鼻、体、肤等感觉器官,对要说明的事物进行看、听、尝、嗅、触等,必要时,还可以做实验,以准确、全面地把握事物的特征。二要深入思考。将说明对象和类似的事物进行多方面比较,对掌握的有关信息进行筛选,深入分析其异同,抓住了“异处”,就把握了该事物的特征,也就抓住了说明的重点。三要重视积累、扩大生活视野,阅读范围,不断丰富知识,积累写作材料,注意间接经验的获得,提高理性认识水平。

2. 要合理地安排说明顺序。

说明顺序主要有三种:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。在写作说明文时,往往以一种顺序为主,当然在具体运用的时候,有时出现了说明顺序的并用与交叉的现象。如:《中国石拱桥》在说明赵州桥的构造特点时采用了逻辑顺序,而在说明中国石拱桥辉煌成就时,又采用了时间顺序对其修建时间做了逐一说明。合理地安排说明顺序,一要考虑所说明的事物的结构特点(上下、左右、内外各部分的组成情况)和事理的内在逻辑关系;二要考虑人们认识事物的一般顺序(由浅入深、由个别到一般、由具体到抽象等);三要考虑说明的中心与材料的关系。

说明事物时的顺序安排一般有这样的几种:

(1)如果是说明事物发展变化的进程的,就采用“时间”顺序,可由古及今或由今溯古。

(2)如果是解说事物的方位、形貌特征的,就采用“空间”顺序。可由近及远,由远及近,由左往右,由南向北,由低至高等。

(3)如果为了阐明某些操作过程,就以“程序”为序,即按操作行为的先后标明序号逐一加以解说,便于读者按部就班,准确无误地进行操作。

(4)若说明的目的是阐释事理,就要采用“逻辑”顺序:一般按照因果、主次关系来安排顺序。

3. 要采用恰当的说明方法。

采用恰当的说明方法能把事物说得更清楚明白,便于读者理解。恰当地运用说明方法,是衡量说明文写作水平的重要标志。比如要说明沙漠地区的日照时间长,说“那里日照时间长,一年达到3000小时,而长江流域只有1500小时,华北地区也不过2500小时。”通过列数据、作比较,就能形象地突出了沙漠地区日照时间长的特点。再如,要说明水不是白色的,就可以拿水同豆浆比较一下。水同豆浆一比较,白色的是豆浆而不是水。水,什么颜色都没有。

常见的说明方法有:举例子、分类别、打比方、列数据、作比较、下定义、作诠释、摹状貌、画图表等。写作中应根据要求灵活地选用。

4. 语言要准确、简洁、通俗。

说明文语言的准确性是说明事物的先决条件。表示时间、空间、数量、范围、程度、性质、程序等,都要求准确无误。

说明文语言准确,并非一定得用确数,也可以用约数。比如“大约”“左右”“可能”“估计”,这些也同样能体现说明文语言的准确性。

说明文的语言在准确的前提下,语言风格既可平平实实,,也可生动活泼。如,写作时采用比喻、拟人、对话、自述、讲故事等说明方法都可增强说明语言的生动性。

8.说明文阅读教学该怎么教

课标中对于说明文的描述甚少,在阶段目标中仅有一处“阅读科技作品,注意领会作品中所体现的科学精神和科学思想。”

新课改一个明显的标志是“淡化文体知识”,因此,在平时的教学过程中,我们的语文老师往往仅就内容做点分析,或者先把说明文的相关知识抛给学生,然后让学生利用这些知识去套用、去阅读,这就致使我们的说明文阅读教学变得死气沉沉、枯燥乏味,不能把说明文的文本内容及相关知识融入到学生的血液中去。如何改变这种现状,使说明文教学变得鲜活灵动,借以提高说明文阅读教学效率呢?此次活动为改变说明文阅读教学的尴尬处境,提高说明文阅读教学的有效性,为我们一线语文老师提供了鲜活的范例。

通过本次活动,我以为要形成说明文阅读教学的有效课堂,应该从以下一些方面进行努力: 1、趣味导入,激发兴趣。说明文相对于文学作品来说,内容枯燥,即使是文艺性说明文,它也没有小说那样有动人的情节,没有散文那样优美的意境,没有诗歌那样有和谐的韵律,因此学生对说明文大多没有多大的学习热情,因此课堂导课,激发学生的学习兴趣,点燃学生的学习热情,就显得尤为重要。

本次大赛,所有参赛老师都在这方面颇下了一番功夫,或运用图片,或运用故事,或运用音乐,都在一开课时就紧紧抓住了学生的注意,这些教师导课时,都紧扣文本内容,通过各种形式,使学生一开课就对文本产生兴趣,激起了学生的学习热情。如荆州市沙市区第九中学赵春云老师执教《楚人的图腾》开课时,给同学们展示2008年荆州市奥运圣火起跑仪式上的图片,让学生感受图片中“凤”的元素,再配以老师的激情解说,激起了学生探求答案的热情。

黄石市铁山区第一中学陈建老师在执教《汉字之美》时就巧妙的引用了《太平广记》里的一则故事,引发了学生对汉字之美探寻的欲望。 2、紧扣文本,探寻规律。

说明文作为一种实用文体,必然有其自身的规律,阅读说明文自然也有其规律可循,因此作为语文教师一定要努力用教材教给学生方法,给学生一把打开说明文阅读的金钥匙,然而文章千变万化,没有一种规律可以套住每一篇文章,所以在教学过程中必须依据文本特点进行教学,根据文本特点,点示一些方法,探寻一点规律。此次大赛所有执教老师都突出了这一点,如武汉市七一中学邓均老师在执教《椅子改变中国文化》一文时,用抓文中的过渡句,教给学生理清结构的方法;用抓文中带有标志性的中心句,去粗取精,抓关键词的方法,教给学生理清文章的内容的方法……襄樊市三十五中周晓岚老师在执教《生物入侵者》一文时,就让学生在找——读——品的过程中,感受了说明文中打比方说明方法的妙处,用删除比较法,让学生领悟到举例子说明方法的表达效果……荆州市沙市区第九中学赵春芸老师在执教《楚人的图腾》一文时,抓住文中生动性语言让学生反复朗读,抓住文中关键词语进行删改、品味,进而让学生学到了品味语言的方法…… 3、抓住对象,学习方法。

说明方法是说明文教学的主要内容之一,但是如何进行说明文教学却是一个值得探讨的问题。我们在平时的说明文教学过程中,往往是让学生找出文中所使用的说明方法,并分析其作用,但是如何分析其作用呢?我们往往没有作深入的思考。

通过这次观摩,我以为要弄清说明方法所起的作用,首先要弄清说明方法与说明对象之间的关系,并思考为什么要使用这种说明方法?有时候一个地方综合使用几种说明方法时,还要考虑为什么要综合使用几种说明方法?还能不能用别的说明方法?这样学生就很容易理解说明方法在文中的作用了。如《生物入侵者》一文中“来自亚洲的天牛和南美的红蚂蚁是另外两种困扰美国人的‘入侵者’,前者疯狂破坏芝加哥和纽约的树木,后者则专门叮咬人畜,传播疾病。”

这句话,如果我们不认真分析其说明对象,单就这句话,我们只能看到此句用了打比方的说明方法,我们也就只能看到这个句子使语言更加形象生动,但是只要我们深入分析一下这句话的说明对象,我们就不难看出,这里还用了举例子的说明方法,并且知道了使用这两种说明方法是为了说明生物入侵者的危害,进而让学生理解了说明方法的作用。 4、依据文本,学习语言。

任何文体的阅读教学,都离不开语言教学。人教社孟苓荃老师曾经这样说过:“在阅读教学中,学生理解了课文的思想内容,只是完成了阅读教学的一半,还要继续下一半的理解过程,即对文章的形式和语言形式的理解过程。

阅读教学,只有把理解课文和语言所表达的思想内容与理解课文和语言的形式有机结合起来,才称得上是真正意义上的阅读教学中的阅读。”说明文语言教学应如何进行?从这次大赛中,我感受到,说明文语言教学,要依据文本自身的特点,决定语言教学的侧重点。

此次大赛的各位教师在语言教学这一方面给我们做出了很好的范例。如赵春芸老师在执教《楚人的图腾》一文时,抓住文中关键词语进行删改比较,让学生体会到了说明语言的准确性。

宜昌市第九中学潘灯老师在执教《说“帘”》时,则是让学生反复揣摩文中所引用的诗词文句,并展开想象,从而体味本文语言的诗意。

9.求说明文的全部知识点

说明文知识点归纳

说明文知识点归纳 1、说明文类型:事物说明文、事理说明文。

2、常见说明顺序:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。

3、常见说明方法:列数据、举例子、打比方、分类别、作比较、下定义、作诠释、摹状貌、画图表、引用说明。

4、说明文的语言:前提是准确,有平实和 生动两种基本风格。

5、说明文的结构:总分式(包括总—分、分—总、总—分—总等,事物说明文多用总分式);递进式(事理说明文多用递进式结构,一层一层地剖析事理)。常见说明顺序:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序逻辑顺序可具体细化为:分总、总分、总分总、整体-局部、次要-主要、一般-特殊、具体-抽象、因-果、现象-本质、表-里、浅-深、简单-复杂、性能-功用空间顺序具体有:远—近、高—低、前—后、左—右、中心—四周、东南西北

相关推荐

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:3.431秒