初中文言文入门(初中语文文言文?)

1.初中语文文言文基础知识?

你在看一篇古文时分这么几个步骤:

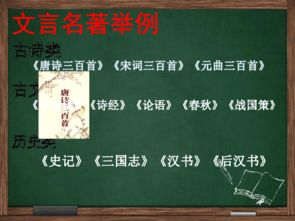

一、文学知识 了解古文的出处、作者、背景以及这篇文章的文体

二、基础知识 分为字词句。字分为字音、字形和字义。把不会的罗列一下,用心积累着。 字义可以分为通假字、古今异义、一词多义、词类活用。和其他古文联系着.

三、句子翻译 一句一句翻译,一个字也别放过.(不会的常用加字法)

四、内容理解 就是这篇文章写了些什么、有什么道理、抒发了什么感情、某句话有何用意、文章的总体结构怎样等等。 这个要自己慢慢揣摩,结合你的文学功底、文章背景、作者的和处境等出探索。

五、拓展延伸 关于文章的某一个小点延伸出文外的知识。如这篇文章是劝学的,你可以积累一些古人劝学或学习的诗句、名言等。

Ps:

呼呼,这是我自己学古文的一些经验,我的语文一直很不错呦。

打字很辛苦,所以,望采纳,给悬赏吧 >-最后,真心祝愿你能学好古文。

2.初中文言文基础知识及练习

初三语文文言文课外阅读练习 班级 姓名 学号 一、阅读下面的文言文,完成1—5题。

浦阳郑君仲辨,左手之拇指有疹焉,隆起而粟。君疑之,以示人,人大笑,以为不足患。

既三日,聚而如钱。忧之滋甚,又以示人,笑者如初。

又三日,拇指大盈握①,近拇之指皆为之痛,肢体心膂②无不病者。惧而谋诸医,医视之,惊曰:“此疾之奇者,虽病在指,其实一身病也,不速治,且能伤身。

然始发之时,终日可愈;三日,越旬可愈;今疾且成,已非三月不能瘳③。终日而愈,艾可治也;越旬而愈,药可治也;至于既成,甚将延乎肝膈④,否亦将为一臂之忧。

非有以御其内,其势不止;非有以治其外,疾未易为之。”君从其言,日服汤剂,而傅⑤以善药,果至二月而后瘳,三月而神色始复。

余因是思之:天下之事,常发于至微,而终为大患;始以为不足治,而终至于不可为。当其易也,惜旦夕之力,忽之而不顾;及其既成也,积岁月,疲思虑,而仅克之,如此指者多矣。

(方孝儒《指喻》) 【注】①握:四寸为一握。②膂(l—):脊骨。

③瘳(chu):病愈。④肝膈:泛指人体内脏。

⑤傅:涂。 1.下列句子中加点的词语解释错误的两项是( ) A.惧而谋诸医(谋划) B.甚将延乎肝膈(蔓延) C.疾未易为之(变换) D.积岁月,疲思虑,而仅克之(消除) 2.下列句子中加点的词意思相同的两项是( ) A.日服汤剂,而傅以善药 徐以杓酌油沥之 B.不速治,且能伤身 北山愚公者,年且九十 C.虽病在指,其实一身病也 虽人有百手,首有百指 D.终日而愈,艾可治也 彼三晋之兵,素悍勇而轻齐 3.下列句子中加点的“之”,解释错误的一项是( ) A.忧之滋甚,又以示人(指代“拇指疾患”) B.余因是思之(指代“引发的道理”) C.惜旦夕之力,忽之而不顾(指代“各种疾病”) D.积岁月,疲思虑,而仅克之(指代“祸患”) 4.用现代汉语写出下列句子的意思。

① 君疑之,以示人,人大笑,以为不足患。 ② 始以为不足治,而终至于不可为。

5.本文写郑君医治拇指疾患一事是为了说明一个什么道理?请用自己的话简要回答。 二、歧路亡羊 杨子之邻人亡羊,既率其党;又请杨子之竖(竖:童仆)追之。

杨子曰:“嘻!亡一羊,何追者之众?”邻人曰:“多歧路。”既反,问:“获羊乎?”曰:“亡之矣。”

曰:“奚亡之?”曰:“歧路之中又有歧焉,吾不知所之,所以反也。” (《列子•说符》) 6.解释下面加点的“之”字。

(1)杨子之邻人亡羊 之: (2)又请杨子之竖追之 之: 7.补出省略成分。 既反,( )问:“获羊乎?”( )曰:“亡之矣。”

8.翻译。 歧路之中又有歧焉,吾不知所之,所以反也。

译文: 9.本文告诉了我们一个什么道理? 三、滥竿充数 齐宣王使人吹竽,必三百人。南郭处士请为王吹竽,宣王说之,廪食以数百人。

宣王死,浩王立,好一一听之,处士逃。 10.南郭处士是一个什么样的人? 他为什么要“请为王吹竽”? 答: 11.南郭处士本不会吹竿,可他却为齐宣王吹竽多年,为什么会出现这种现象? 答: 12.齐泯王听吹竿,喜欢一个一个独奏,南郭处士为什么要逃走? 答: 13.南郭处士逃走后,你认为他会去做什么? 答: 四、阅读下面一段文言文,回答后面问题。

①鲁国之法:鲁人为臣妾于诸侯,有能赎之者,取金于府①。子贡②赎鲁人于诸侯而让其金。

孔子曰:“赐③失之矣!夫圣人之举事,可以移风易俗,而教导可施于百姓,非独适己之行也。今鲁国富者寡而贫者多,取其金则无损于行,不取其金,则不复赎人矣。”

②子路④拯溺者其人拜之以牛子路受之孔子喜曰鲁人必多拯溺者矣。 (选自冯梦龙著《智囊》) [注释]①府:指国库。

②子贡:孔子的学生。③赐:子贡的名。

④子路:孔子的学生。 14.文中写子贡做了什么事?孔子对他的做法持什么态度?孔子持这种态度的理由是什么?请用自己的话回答。

答: 15.文中第②段没有标点符号,请用“|”线标示出需要加标点符号的位置。 子路拯溺者其人拜之以牛子路受之孔子喜曰鲁人必多拯溺者矣。

五、阅读下面短文,回答问题。 管仲、隰朋①从于桓公而伐孤竹②,春往冬反,迷惑失道。

管仲曰:“老马之智可用也。”乃放老马而随之,遂得道。

行山中无水,隰朋曰:“蚁冬居山之阳,夏居山之阴,蚁壤一寸而仞有水。”乃掘之,遂得水。

以管仲之圣而隰朋之智,至其所不知,不难③师于老马、老蚁,今人不知以其愚心而师圣人之智,不亦过乎? 注释:①管仲、隰(xǐ )朋:都是春秋时期辅佐齐桓公的大臣。②孤竹:商、周时期的一个小国家。

③不难:不惜,不耻。 16.“乃掘之”中的“乃”与下文哪句中的“乃”字意思相同?( ) A.乃不知有汉,无论魏晋。

B.杀臣,宋莫能守,乃可攻也。 C.当立者乃公子扶苏。

D.王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。 17.下列句子翻译错误的一项是( ) A.老马之智可用也。

老马的智慧可以利用啊。 B.蚁冬居山之阳,夏居山之阴。

蚂蚁冬天住在山的北面,夏天住在山的南面。 C.蚁壤一寸而仞有水。

蚁壤高达一寸,下面一仞的地方就有水。 D.以管仲之圣而隰朋之智,至其所不知,不难师于老马、老蚁。

凭管仲的圣明和隰朋的智慧,到他们有所不知的时候,不。

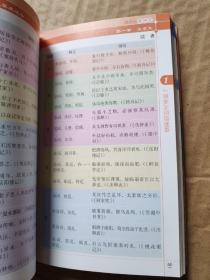

3.初中古文基础知识总汇

通假字

例字含义例句出处

说“说”通“悦”,愉快学而时习之,不亦说乎《论语十则》

女“女”“汝”,人称代词诲女知之乎《论语十则》

知“知”通“智”,聪明不知为不知,是知也《论语十则》

乌“乌”通“无”,没有既而风定天清,一切乌有《山市》

裁“裁”通“才”数至八层,裁如星点《山市》

不“不”通“否”尊君在不《陈太丘与友期行》

阙“阙”通“缺”,两岸连山,略无阙出《三峡》

止“止”通“只”,只是担中肉尽,止有剩骨《狼》

扳“扳”通“攀”日扳仲永环谒于邑人,不使学《伤仲永》

帖“帖”通“贴”,粘贴对镜帖花黄《木兰诗》

火“火”通“伙”,伙伴出门看火伴《木兰诗》

邪“邪”通“耶”,语气词孤岂欲卿治经为博士邪《孙权劝学》

坐“坐”通“座”,座位满坐寂然《口技》

知“知”通“智”,聪明孰为汝多知乎《两小儿辩日》

见“见”通“现”路转溪头忽现《西江月》

强“强”通“僵”,僵硬项为之强《童趣》

要“要”通“邀”,邀请便要还家《桃花源记》

藩“藩”通“繁”,繁多可爱者甚藩《爱莲说》

诎“诎”通“屈”,弯曲卧右膝,诎右臂支船《核舟记》

衡“衡”通“横”,横放左手倚一衡木《核舟记》

简“简”通“拣”,挑选盖简桃核修狭者为之《核舟记》

攀“攀”通“扳”,往里拉右手攀右指《核舟记》

有“有”通“又”舟首尾长八分有奇《核舟记》

与“与”通“举”,选举选贤与能《大道之行也》

矜“矜”通“鳏”,老无妻矜,寡,孤,独,废疾者《大道之行也》

4.初中语文常见文言文基础知识总结 (有实例)

1、昂首观之,向为之强。 强,通“僵”,僵硬的意思。《童趣》

2、子曰:“学而时习之,不亦说乎?”

说,通“悦”,愉快,高兴。《论语十则》

3、诲女知之乎? 女,通“汝”,人称代词,你。《论语十则》

4、既而风定天清,一切乌有。 乌,通“无”,没有。《山市》

5、客问元方:“尊君在不?” 不,通“否”,表疑问。《陈太丘与期》

2.走 扁鹊望桓侯而还走 跑 走

3 再 一股作气,再而衰 第二次 又

4 池 城非不高也,池非不深也 护城河 水池

5 次 又间令吴广之次所旁从祠中 停驻 质量差;次数

6 戾 鸢飞戾天者,望峰息心 至 暴戾

7 令 何患令名不彰耶 美好的 命令

8 寻 未裹,寻病终 不久 寻找

9 狱 小大之狱,虽不能察 案件 监狱

10 坐 停车坐爱枫林晚 因为 坐下

11 渠 问渠哪得清如许 它(他) 水渠

12 微 微斯人,吾谁与归 没有 微小

13 迁 迁客骚人,多会于此 官吏调职 迁移

14 形 无案牍之劳形 身体 形状

15 鄙 肉食者鄙,未能远谋 目光短浅 卑鄙

16 卑鄙 先帝不以臣卑鄙 地位低下 品质低下

17 牺牲 牺牲玉帛,弗敢专也 祭祀用的物品 为正义事业而奉献

18 亲戚 寡助之至,亲戚畔之 父母兄弟等 姻缘亲属

19 交通 阡陌交通,鸡犬相闻 交错相通 交通运输

20 妻子 率妻子邑人来此绝境 妻子儿女 男性的配偶

21 绝境 同上 与世隔绝的地方 山穷水尽的地步

22 无论 不知有汉,无论魏晋 更不必说 条件关系连词

23 几何 禽兽之变诈几何哉 多少 数学学科之

忽啼求之(啼,哭着,动词作状语。)

②.父异焉(异,对。。。。。感到奇怪,形容词作动词。)

③.宾客其父(宾客,名词作动词。以宾客之礼相待。)

④.父利其然(作动词。认为…….有利可图)

⑤.日扳仲永环谒于邑人(日,每天,作状语;环谒,四处拜访。)

⑸.重点词语翻译:

①.世隶耕(隶,属于。) ②. 不至:没有达到(要求)。

③.称前时之闻(称,相当。) ④.通悟:通达聪慧。

⑤.收族:和同一宗族的人搞好关系,;收,聚、团结。

⑥.彼其:他。 ⑦.泯然:完全。

⑧.贤于材人:胜过有才能的人;贤,超过;材人,有才能的人。

《木兰诗》

词语活用:

①.“何”疑问代词作动词,是什么。问女何所思。

②.“策”名词作动词,登记。策勋十二转

③.“骑”动词作名词,战马。但闻燕山胡骑鸣啾啾。

《口技》

词语活用:

①.京中有善口技者(善,形容词作动词,擅长;京城中有个擅长口技艺术的人。)

②.不能名其一处(名,名词作动词,说出;不能够说出其中的一个地方。)

②.

会宾客大宴(宴,名词作动词,举行宴会;会,适逢;正碰上有家人大摆宴席请客。)

《短文两篇》——《夸父逐日》、《两小儿辩日》

词语活用:

①.孔子东游(东,名词作状语,到东方。)

孔子到东方游历。

②.而日中时远也(远,形容词作动词,离人远的。)

正午时离人远。

《狼》词语活用:

①.其一犬坐于前(犬,名词作状语,像狗一样);

②.一屠晚归(屠,动词作名词,指屠户,一个屠户傍晚回家。)

③.一狼洞其中(洞,名词作动词,“打洞”的意思。另一只狼正在那里打洞。)

④.恐前后受其敌(敌,名词做动词,攻击,胁迫的意思)

⑤.

意将隧入以攻其后也(隧,名词作动词状语,“钻洞”的意思,企图打穿柴草堆钻过去…)

5.初中古文基础知识总汇

通假字 例字含义例句出处 说“说”通“悦”,愉快学而时习之,不亦说乎《论语十则》 女“女”“汝”,人称代词诲女知之乎《论语十则》 知“知”通“智”,聪明不知为不知,是知也《论语十则》 乌“乌”通“无”,没有既而风定天清,一切乌有《山市》 裁“裁”通“才”数至八层,裁如星点《山市》 不“不”通“否”尊君在不《陈太丘与友期行》 阙“阙”通“缺”,两岸连山,略无阙出《三峡》 止“止”通“只”,只是担中肉尽,止有剩骨《狼》 扳“扳”通“攀”日扳仲永环谒于邑人,不使学《伤仲永》 帖“帖”通“贴”,粘贴对镜帖花黄《木兰诗》 火“火”通“伙”,伙伴出门看火伴《木兰诗》 邪“邪”通“耶”,语气词孤岂欲卿治经为博士邪《孙权劝学》 坐“坐”通“座”,座位满坐寂然《口技》 知“知”通“智”,聪明孰为汝多知乎《两小儿辩日》 见“见”通“现”路转溪头忽现《西江月》 强“强”通“僵”,僵硬项为之强《童趣》 要“要”通“邀”,邀请便要还家《桃花源记》 藩“藩”通“繁”,繁多可爱者甚藩《爱莲说》 诎“诎”通“屈”,弯曲卧右膝,诎右臂支船《核舟记》 衡“衡”通“横”,横放左手倚一衡木《核舟记》 简“简”通“拣”,挑选盖简桃核修狭者为之《核舟记》 攀“攀”通“扳”,往里拉右手攀右指《核舟记》 有“有”通“又”舟首尾长八分有奇《核舟记》 与“与”通“举”,选举选贤与能《大道之行也》 矜“矜”通“鳏”,老无妻矜,寡,孤,独,废疾者《大道之行也》。

6.文言文基础知识

第一节 文言实词一、古今异义 同一个词古今意义发生了变化,这种现象叫古今异义。

平时要注意积累古今异义的词语;做题时要细心体察,不要望文生义,以今代古。二、一词多义文言实词往往具有几个甚至十几个义项,这种现象叫一词多义。

对常用的多义词,要弄清其本义与引申义之间的关系,系统地掌握词义。如,“朝”本义是早晨,由于古代臣子在早晨拜见帝王,便引申为“朝见、朝拜”;由“朝见”又引申为朝见的处所“朝廷”;又引申为朝代。

考生要善于根据相关词句(具体语境)准确理解词义。三、词类活用古代汉语中有些词语在特定的语言环境中,临时具有某种语法功能,并且临时改变了词性,有的还改变了读音,这就是词类活用。

要掌握名词活用为一般动词,形容词活用为一般动词,数词活用为一般动词,动词的使动用法,形容词的使动用法,形容词的意动用法,名词的意动用法,动词用作名词,名词作状语,结合语境进行判断。四、偏义复词偏义复词就是一个词由两个意义相近、相对或相反的语素构成,其中只有一个语素表示意义,另一个语素不表示意义,只作陪衬。

教材中的偏义复词的数量不多,因此要进行归纳总结。平时训练要注意积累,考场作答要体察语境,认真比较。

第二节 文言虚词理解常见文言虚词在文中的用法。常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

第三节 文言句式 一、判断句白话文用动词“是”联系判断句中两部分,而文言文中判断句的主要特点是不用判断词,而以主语谓语直接相续。文言文表判断的常见句式有:1.用助词“者”和“也”配合表示判断。

例如:廉颇者,赵之良将也。夫战,勇气也。

粟者,民之所种。2.在主谓间用“即、乃、则、皆、本、诚、亦、素”等副词表示肯定判断,兼加强语气。

例如:①若事之不济,此乃天也。②此诚危急存亡之秋也。

③梁父即楚将项燕。④此则岳阳楼之大观也。

⑤环滁皆山也。⑥臣本布衣。

“乃”“则”“即”有“就是”之意。3.动词“为”和判断词“是”表示判断。

例如:①此为何若人?②问今是何世?4.“者”也”都不用,完全凭句意去判断。例如刘备,天下袅雄。

5.用否定副词“非”表示否定判断,例如:视之,非字而画。二、被动句在动词作谓语的句子里,主语不是动词所表示的动作的施动者,而是动作的承受者,这种句式叫被动句。

常见的文言被动句有以下几种:1.在动词谓语后边也用介词“于”,把动作行为的主动者介绍出来,例如:①而君幸于赵王。②怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪。

2.介词“为”引出动作行为主动者或配合“所”字一起使用,例如:身客死于秦,为天下笑。贾家庄几为巡徼所陵迫死。

不者,若属皆且为所虏。3.在动词前边用“见”作为被动标志,例如:秦城恐不可得,徒见欺。

又可以再在动词后边用介词“于”引出动作行为主动者,例如:臣诚恐见欺于王而负赵。4.在动词前边用“受”,同时在动词后边用介词“于”引出动作行为的主动者,例如:吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

5.在动词前边用介词“被”作为标志,例如:曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。或者配合介词“于”引出行为主动者,例如:燕以万乘之国被围于赵。

三、倒装句(一)宾语前置句在古代汉语里,宾语的位置也和现代汉语一样,一般都在动词(或介词)的后面,但为了强调宾语,在一定条件下,就把它放在动词(或介词)的前面。宾语前置可分为以下几种情况;1.在疑问句里,作宾语的疑问代词(安、何、谁等),一般提到动词或介词前。

例如;①沛公安在?②富者曰:“子何持而往?”③微斯人,吾谁与归?④何以效之?2.在否定句里,作宾语的代词,也都提到动词的前边,例如:①时人莫之许也。②三岁贯女,莫我肯顾③彼不我恩也。

3.为了强调宾语,借助“之”“是”等的帮助,把宾语从词的后面提到动词的前面。这“之”“是”便成了宾语提前的标志,无其他义。

例如:①孔子云:“何陋之有?”②唯利是图。4.介词宾语的前置。

例如;①国胡以相恤?②一言以蔽之。(二)定语后置句1.“……者……”为标志。

例:石之铿然有声者(《石钟山记》)2.“……之……”为标志。例:蚓无爪牙之利,筋骨之强(《劝学》)(三)状语后置句1.“于”为标志的介宾短语。

例:季氏将有事于颛臾(《季氏将伐颛臾》)2.“以”为标志的介宾短语。例:虽董之以严刑,振之以威怒(《谏太宗十思疏》)(四)主谓倒装句例;甚矣,乌纱之横、皂隶之俗哉。

(《虎丘记》)四、省略句文言文某些词或某些成分经常省略,比白话文多见。1.省主语。

例如:(成名)喜而捕之,(虫)一鸣辄跃去,(虫)行且速。2.省谓语动词。

例如:一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。3.省宾语。

①省动词宾语。例如:权起更衣,肃追(之)于宇下。

②省介词宾语。例如:秦王不怿,为(之)一击缶。

4.省介词。例如:将军战(于)河北,臣战(于)河南。

5.省量词。例如:①蟹六(只)跪而二(只)整。

②寒暑易节,始一(次)反焉。

7.初中语文文言文基础知识

你在看一篇古文时分这么几个步骤:一、文学知识 了解古文的出处、作者、背景以及这篇文章的文体二、基础知识 分为字词句。

字分为字音、字形和字义。把不会的罗列一下,用心积累着。

字义可以分为通假字、古今异义、一词多义、词类活用。和其他古文联系着.三、句子翻译 一句一句翻译,一个字也别放过.(不会的常用加字法)四、内容理解 就是这篇文章写了些什么、有什么道理、抒发了什么感情、某句话有何用意、文章的总体结构怎样等等。

这个要自己慢慢揣摩,结合你的文学功底、文章背景、作者的和处境等出探索。五、拓展延伸 关于文章的某一个小点延伸出文外的知识。

如这篇文章是劝学的,你可以积累一些古人劝学或学习的诗句、名言等。Ps:呼呼,这是我自己学古文的一些经验,我的语文一直很不错呦。

打字很辛苦,所以,望采纳,给悬赏吧 >-< 。最后,真心祝愿你能学好古文。

8.初中语文文言文归纳与整理

对不起,只有八年级上册 语文八年级上册古诗文知识点归纳 & 《桃花源记》 1 基础知识 Ø 文学常识 本文选自《陶渊明集》。

陶渊明,又名潜,字元亮,世称靖节先生。浔阳柴桑(今江西九江市)人,东晋著名田园诗人。

不满当时现实,弃官归隐。《桃花源记》、《归去来兮辞》都是传世名篇。

我们还学过他的《归园田居》。 Ø 文言词语 【一般词语】 [缘]沿着,顺着。

[夹岸]两岸。夹,在两旁。

[数]几。[芳]香花。

[落英]落花。一说,初开的花。

英,花。[缤纷]繁多样子。

[复]再。[仿佛]隐隐约约,形容看得不真切的样子。

[才]仅。[平旷]平坦开阔。

[俨然]整齐的样子。[属]类。

[阡陌]田间小路。[悉、咸]全,都。

[黄发]指老人。[垂髫]指小孩。

[怡然]形容喜悦。[乃]竟然。

[具]详细。[问讯]打听消息。

[云]说。 [叹惋]感叹惊讶。

惋,惊讶,惊奇。[延]邀请。

[语(yù)]告诉。[扶]沿,顺着。

[向]从前,旧的。[及]到。

[诣]到。[遣]派。

[欣然]高兴的样子。[规]计划。

[果]实现。 【一词多义】 [中] ①年间。

(晋太元中)②中间。(中无杂树) [志] ①标记。

(寻向所志)②做标记。(处处志之)[为] ①(wéi)作为(武陵人捕鱼为业)②(wèi)对,向。

(不足为外人道也)[寻] ①寻找。(寻向所志)②随即,不久。

(寻病终)[闻]①听说。(村中闻有此人)②听到的事情。

(具言所闻)[舍]①(shě)舍弃,放下。(便舍船)②(shè)房舍。

(屋舍俨然)[作] ①劳作。(其中往来种作)②做。

(设酒杀鸡作食) 【古今异义】 [鲜美]古:鲜艳美丽。今:食物味道好。

[开朗]古:地方开阔,光线充足。今:乐观,畅快,不阴郁低沉。

[交通]古:交错相通。今:各种运输邮电事业的总称。

[妻子]古:妻子儿女。今:男子的配偶。

[绝境]古:与世隔绝的地方。今:没有出路的境地。

[无论]古:不要说,(更)不必说。今:连词,表示条件不同而结果相同。

[如此]古:像这样。今:这样。

[不足]古:不值得。今:不充足;不满。

【词类活用】 [异]感到诧异。[穷]尽,有走完或穷究根源之意。

[尽]完,文中有消失之意。 【通假字】 [要]通“邀”,邀请。

【成语】 [豁然开朗]形容由狭窄幽暗变得开阔明亮的样子。也比喻对某个道理长期思索不解而后突然明白。

豁然,开阔敞亮的样子。 [无人问津]比喻无人探问价格或情况。

津,渡口。 [怡然自乐]形容高兴而满足的样子。

[世外桃源]借指一种空想的脱离现实斗争的美好世界。 & 《爱莲说》 1 基础知识 2 文学常识 本文选自《周元公集》。

作者周敦颐,字茂叔,北宋哲学家。元公是周敦颐的谥号。

2 文言词语 u 常规词语 【蕃(fán)】多。【独】仅。

【盛】大规模。【予】我。

【染】沾染。【濯】洗涤。

【清涟】水清而有微波,这里指清水。【妖】美丽而不端庄。

【植】立。 【亵(xiè)玩】玩弄。

亵,亲近而不庄重。【谓】认为。

【隐逸】隐居的人。【君子】品德高尚的人。

【鲜】少。 【宜】应当。

【众】多。 u 词类活用 【蔓】生枝蔓。

【枝】长枝节。【亭亭】耸立的样子。

& 《陋室铭》 1 基础知识 ² 文学常识 1.本文选自《全唐文》。作者,刘禹锡,字梦得,洛阳人,唐代诗人。

世称刘宾客。有《刘禹锡集》。

2.铭,古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,后来形成一种文体,这种文体一般都是用韵的。 ² 文言词语 【名】有名,著名。

【灵】灵异。【斯】这。

【德馨(xīn)】品德高尚。馨,香气。

【鸿儒(rú)】博学的人。鸿,大。

儒,旧指读书人。【白丁】平民。

这里指没有什么学问的人。【调】调弄。

【素琴】不加装饰的琴。素,朴素,不加装饰。

【金经】指佛经。【丝竹】琴瑟、箫管等乐器。

这里指奏乐的声音。丝,弦乐器。

竹,管乐器。【案牍(dú)】官府的公文。

案,文书,案卷。牍,公文。

【劳形】使身体劳累。形,形体,身体。

& 《三峡》 1 基本知识 * 文学常识 《三峡》选自《水经注疏》。三峡,瞿塘峡、巫峡和西陵峡的总称,在长江上游重庆奉节和湖北宜昌之间。

作者郦道元(466或472—527),字善长,范阳涿(Zhuō)县(现在属河北)人,北魏地理学家。好学博览,留心水道等地理现象,撰《水经注》。

其书名为注释《水经》,实则以《水经》为纲,详细记载了一千多条大小河流及有关的历史遗迹、人物掌故、神话传说等,是我国古代最全面、最系统的综合性地理著作。该书还记录了不少碑刻墨迹和渔歌民谣,文笔绚烂,语言清丽,具有较高的文学价值。

* 文言词语 【通假字】 [阙]通“缺”,空缺。 【一词多义】 [绝]①沿溯阻绝[断,断绝] ②绝巘多生怪柏[极] ③哀转久绝[停止;消失] 【词类活用】 ①乘奔御风[飞奔的马] ②素湍绿潭[急流的水] ③回清倒影[清波] 【常见短语】 [略无]毫无。

略,几乎。 [自非]如果不是。

自,如果。 [亭午]正午,中午。

亭,正当。 [夜分]半夜。

[荣]茂盛。[峻]高而陡峭。

[良多]很多。良,很。

[属(zhǔ)引]连续不断。属,连续。

引,延长。 【其他词语】 [嶂(zhàng)] 高耸险峻如屏障的山峰。

[曦(xī)]日光。这里指太阳。

[襄(xiāng)] 上。 [沿]顺流而下。

[溯(sù)]逆流而上。 [或]有时。

[宣]传达。 [虽]即使。

[御]驾,乘。 [疾]快。

[素]白色。[回]回旋。

[巘(yǎn)] 险峻的山崖或山峰。[漱(shù)]冲刷。

[旦]早晨。 [肃]寂。

9.初一如何学好文言文

其实主要是背。

初一的话不需要掌握太多的,什么常用动词虚词的高考才会考,刚开始不要一下子塞太多。若要扎实功底。

课本上的文言文全部会背时必须的,买一本古汉语词典,不用参考书而是用词典把课文翻译下了,虽然会花大量的时间,但如果坚持这么做的话,会有很大提高,查的时候也要多留心。然后再对照翻译资料。

这样翻译能力容易提高。对于虚实词的掌握也会更扎实。

这件事开始的越早越好。课本上的课下注释更要熟练掌握了,一般 书上的都是最常用,最实用,也是最常考的。

介于初中,不推荐专题练习古词汇的意思,而要以多看熟知为主,见多了自然会掌握。可以买一些有意思的简单文言书籍,一般出的都有对应年级的文言课外训练的文章,不求全部理解,有空多看看。

相关推荐

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:1.696秒