中医主治医生点(中医学主治医师基础相关专业知识考试需要什么啊)

1.中医学主治医师基础、相关专业知识考试需要什么啊

中医学主治医师“相关专业知识”考试电子书是绿网先锋网友整理!

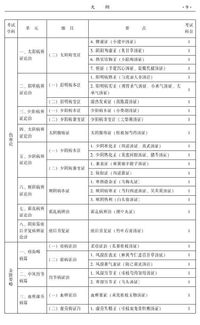

各位考友大家好!欢迎光临我的小店·2009年绿网先锋通过中医内科主治医师考试并在2010年也帮助同事和多位网友同行顺利的通过了主治医师考试!在此绿网先锋考友把在网络收集整理的资料给大家分享一下:很多考友说相关专业知识部分难过、容易掉考~大家看一下“相关专业知识部分”考试的范围:

--------------------------------------------------------------------------------

一、中医诊断学部分分值占30%左右,个人认为比较简单一般情况下20多分应该没有问题;

二、诊断学基础分值占30%是西医诊断涉及只是比较零散,记得09年考了很多关于血液诊断方面的和细胞形态的试题一下就难住了!

三、医古文09年以前分值比例不多!09年以来占分值近10%,汗~我们平时阅读古籍、医案的水平真是有点应付不来啊,建议随便翻翻我整理的笔记、练习一下附送的习题、历年真题熟悉一下即可了,投入时间过多也不一定能提高成绩;

四,传染病学每年分值比例也在10%左右一般应为病种少个人以为那份倒是相对简单一下,考前一周时间足矣,不宜在此节花费经历太多;

五、医学心理学、医学伦理学、卫生法规占分比例在18%左右、因为考点多、复习起来给人无从下手的感觉,实际恰恰相反,我们只要在指导和大纲的熟悉一遍,不要求记住背诵只要熟悉即可,有很多题目我们只需要把有违医学常理的选项排他就可以找到正确答案的!重点以我整理的笔记为主,考前练习一下历年真题就应该15分没有大的问题!

2.如何准备中医内科主治医师考试

第一年考,虽然对基础知识的成绩有些担心,但成绩还算不错,顺利通过,考试之前也在医学教育网找的关于中医主治医师的资料。谈谈自己的经验,希望能帮到大家。

提前两个月开始复习,但因为临床工作比较忙,真正复习的时间也不多,每天可能顶多有4、5个小时看书,时间并不是很充足,最后每门课基本上能过两遍。参考书买的是中医药出版社的指导用书跟两本习题集,后来还买了本军医出版社的中内习题集以及5套模拟试题。

参考以前考执业医师的经验,我对习题集下的功夫比较多,每道题几乎都背过了,但很可惜,考试基本上没有原题,尤其是基础知识,比如中药、方剂、四大经典等,所以复习的重点还是看书,尤其是中基、中药、方剂这几门,没什么重点不重点,指导书上的内容全部要记住。

军医的中内习题集,内容非常全面,基本上把所有的题看两遍,中内的知识点就都能了然于胸。而且,学了这么多年中医了,中医内科的基础应该都没问题。

那五套模拟题,我感觉质量不高。就当临考前,测试一下水平吧。

下面谈谈考题方面的问题

1、专业实践能力,跟西医的不一样,没有多选题,而且如果是同一题型(一共两个题型),每道题是可以返回修改的,比想象的难度低很多,我后两门专业知识跟实践技能都考了90几分,相信这两门,搞中医的都能轻松通过。

2、基础知识跟相关专业知识反而是难度比较大的,知识点比较多,而且分散。基础知识,中药方剂的比重最大,四大经典的分值很少,印象中金匮要略就考了个奔豚证的主方,内经就考了病机十九条,温病考了各种温热病的特点,其他就没什么了。重点还是要复习中药、方剂,中药要记一些特殊药物的用法,比如香薷的煎法,方剂考君臣佐使的题不少,比如普济消毒饮的君药,那些方剂以黄连为君或为臣等,方剂组成的题不多。

3、相关专业知识最恶心,居然考那么多的医学伦理、医学心理跟法律法规的内容,还有医古文、中诊、传染病的题目数量比较平均,并没有哪门科比较重点,西诊的内容少点,考了心电图、胸片之类的。不过一共才100道题,每门课平均也就10道左右,但没办法,即便如此,每门课也都得认真复习。

总的来说,考试不难,而且又不是选拔性质的考试,只需要60分而已。大家加油吧。

怎么样?看过之后,大家有没有新的体会呢。小编认为,看过他人的经验,重点还在自己借鉴到自己的方法上来,如果大家还有什么想说的,想分享的,不如也到论坛逛逛,放松一下。

3.中医学基础知识有那些

中医基础知识之我见: 中医不仅是一门单纯的医学,其已融入了中国传统文化的精髓与智慧,追随古哲学思维,渗透着天人一统的认识,是中国传统文化的一个重要组成部份。

中医总括有四点: 第一点是医道,医德。此各人见解不同,余则紧记一对联"不求名不求利只求解除民间疾苦,不讲事不讲非只讲修身行善积德"。

前人曾说医者父母心,因为病者的疾苦及性命都交给了医者。的确,医学乃是一门做人的学问,没有一颗善心,又怎样去救人活命呢?, 第二点是"人禀天地之气而生。

"。所以,天地之一切皆会影响及人,而人亦可反映出其所在环境的一切。

记得曾治一妇人,年62岁,现住沙湾荷景三区。诉说己咳嗽两年,多处治疗未果。

开药三服,几天后复诊说,药后稍愈,隔天又咳。详细询问后,提出是否家居风水问题,最后决定同往一看。

发觉病妇房间居于室之东北方,此乃全室至阴之方,风水上称之为"鬼门"。妇人本属阴,年老阳更不足。

又居阴地而至阴太重,则病缠绵而难愈,劝其换房居住。

后经其子证实,于换房后7天,病不药而愈,此天地之气造化于人。天地一切皆会影响及人,但人也会改变环境,此风水之道,在这不详谈。

第三点是"形与神俱,不可分离"。认为人分形体与精神,决一不可。

谓"形不劳,神不散,可活百气。"按现在讲法,形即驱体,神即灵魂。

我在这不是讲迷信,但灵魂确实存在,如你不信,中医就难懂了。因中医多处讲到这问题,如形神,营卫,气血等。

确定人魂之后,这些问题便易理解了。就按现代科学来说,要制造一个与人体外形一样,内在所含的化学成份物质也一样的物体,不是难事。

但怎样做这物体也不能自我生长并生存。为什么?因当今科学不信灵魂,故造出之物形象而无神存。

中国古传之术也多有应用灵魂之法,中医"祝由"科也是其一。可惜己被当今政府严制了。

而西方研究之傕眠术,也正是应用人体灵魂之术。只不过叫法不同罢了。

这正是老子所说的"道非道,非恒道。名非名,非恒名。

"之理。 第四点是"疾病可知,又可防治。

言病不可治者,未得其术也"。中医认为病由邪生,生于阳,得之风雨寒暑。

生于阴,得之于饮食居住,阴阳喜怒。而万物既有阴,即有阳,一物二分。

所以既有病,即必有解此病之法,此阴阳互生互制也。中医的辨证观也正是如此。

自然界一切事物都是在不断运动着,整个世界运动变化的根源在于世界内部的阴阳的矛盾统一。 中医的治疗亦根据此理定立标本缓急(所谓本,就是与疾病相对的一面。

标即病所表现出的症状)。认为治病必求其本,但急则先治其标。

确定治疗先后,就采取正治或反治的手断。

正治与反治,都是针对疾病本质,应用与证候性质相反的药物进行治疗。而这正是自发地运用了矛盾的对立间既斗争又统一的辨证观,总的治疗原则是针锋相对,针对证候所反映的阴阳失调的状态,釆用纠正这种阴阳失调的冶疗方法。

临证时,又同一疾病,由于时令,气候,地区方域,以及病人的年龄,体质,生活习惯,居住环境,职业等不同而治疗方法也不同。其蕴含着矛盾的一般性和特殊性结合起来的辨证思想。

而有时候,虽不同的疾病,但在其发展过程中,出现了相同的病机变化,则可采取相同的治疗方法。这说明中医学是从运动的观点而不是从静止的观点,从相互联系的观点而不是从孤立的观点来看待疾病的发生和发展。

并注重其统一性,即整体观念。既重视人体各个局部的统一性和完整性,同时也非常重视人与自然的统一性和完整性。

除阴阳外,应用于中医缺不了的还有五行。即金,木,水,火,土。

其特性为"木曰曲直作酸,水曰润下作咸,火曰炎上作苦,金曰从革作辛,土爰稼穑作甘。"通过其特征引伸天下万物。

五行学说是以"五"为基数,来阐释事物之间相互的生克制化原则,阐释人体和五行的相互关系,阐释五脏疾病好发季节和病机转变,阐释临床现象的机理,指导确定治疗方法。并认为人的生命既自身在不断运动也与外界存在着相生相克的关系,具体地阐明机体内部及其与外界环境是一个统一整体的观念。

阴阳五行皆本于气,五行即阴阳之质,阴阳即五行之气,气非质不立,质非气不行。古人通过阴阳五行之确立,应用于四时,定出了"五运六气"之法,现称"运气"学"。

通过其应用,我们便可预测出某时期,某地区,某年龄阶断的人,多会患某类型疾病,对区域性或流行性疾病的防治提供可靠的依据。 中医对于人体脏腑机能的描述称为藏象,其学说是通过人体生理、病理现象的观察,研究人体各脏腑组织器官的生理机能、病理变化及其相互关系的学说,对于研究人体的生理及病理,指导临床实践有普遍的指导意义。

除脏腑外,人体还有奇恒之腑,气,血,津液等组织。其之间存在着相互依存,相互转化,相互为用的联系。

而经络则是其相联系的系统之一,经络系统是由经脉,经筋,皮部,络脉四部份组成。络脉是经脉的分支,其主干分十二正经和奇经八脉两大类。

经脉之气所"结,聚,散,络"的为终筋,而皮部即是经脉及所属络脉在体表分支的部位。经络的主要生理机能是沟通表里上下,联系脏腑器官。

通过气血,濡养脏。

相关推荐

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:3.972秒