关于头发长短的诗句(描写最长的头发的诗句)

1.描写最长的头发的诗句

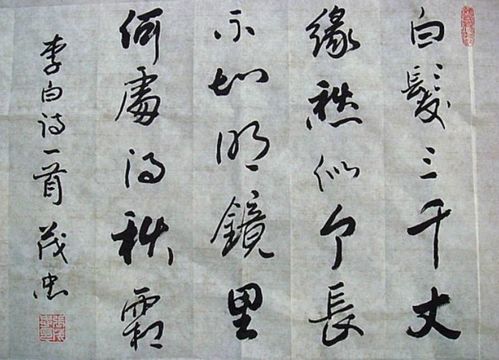

秋浦歌 唐·李白 白发三千丈,缘愁似个长。

不知明镜里,何处得秋霜。 劈空而来的第一句:“白发三千丈”,作了奇妙的夸张,说得简直不近 情理。

一个人的头发,很少有超过他本身的长度的。李白的身度,据他在《上 韩荆州书》中的自我介绍是:“长不满七尺”。

参照有关历史记载,在当时 是个中等个儿。以七尺的身躯,而有三千丈的头发,不可能。

如果说是每根 头发的总和,也从来没有这种描写法。单看这一句,真叫人无法理解,可是 他在下面的一句,接得多么好啊!三千丈,表示很长。

因为忧愁而头发变白,这三千丈的白发,是内心愁绪的象征。“缘”,因为。

“个长”,就是这么 长,现在有些地方还有“个长”、“个大”的口语。有形的白发被无形的愁 绪所替换,具体的事物转化成了抽象的事物。

人们注意的重点,从“白发” 而转移到了“三千丈”这个数目。于是“白发三千丈”很自然地被人理解为 艺术的夸张,这句诗就成了绝妙的浪漫主义的构思,使人感觉到意趣横生。

然而自己要知道白发,必须对镜。现在诗人在清亮的铜镜里,看到了自 己的萧萧白发,知道是由于忧愤深广所造成。

这时有感慨了。于是又进入更 离奇的幻想、更巧妙的构思:我的满头白发,这么多,看来有三千丈了,是 因为心头有无限的愁丝所造成的。

这个明镜,是没有感情的,就该没有愁绪 吧,怎么也映满了秋霜呢?秋霜是白色的,这里诗人用来形容白发,更增加 了森冷的感觉。这种语言,并不是故弄奇巧,而是情绪深沉的慨叹。

连无情 的明镜,也都感染了愁绪了,也都很萧索了,至于对镜的本人,那还用说吗?这首诗大约作于唐玄宗李隆基的“天宝末年”。这时候,唐王朝的政治腐败,乱象已成,诗人对整个局势怀着很深的忧虑。

自已 的理想不能实现,相反地受到压抑和排挤。但是,有节操、有抱负的诗人,不肯迎合统治阶级,他愤慨地叹息:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心 颜”(《梦游天姥吟留别》)。

这大约是他的愁绪郁结的原因了。 还 有 其它唐诗宋词之最 最快的船----两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

(李白 《早发白帝城》 ) 最多的愁----问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。 (李煜 《虞美人》 ) 最消瘦的人----帘卷西风,人比黄花瘦。

(李清照 《醉花阴》 ) 最憔悴的人----衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。 (柳永 《蝶恋花》 ) 最忧愁的人----抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。

(李白 《宣州谢眺楼饯别校书叔云》 ) 眼力最差的人----众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。(辛弃疾 《青玉案》 ) 最深的情----桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

(李白 《赠汪伦》 ) 最高的楼----危楼高百尺,手可摘星辰。不敢高声语,恐惊天上人。

(李白 《夜宿山寺》 ) 最美的笑容----回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。 (白居易 《长恨歌》 ) 最深的雪---夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。

(白居易 《卖炭翁》 ) 世上最长的脸----去年一滴相思泪,今年刚流到腮边。 (苏小妹戏苏东坡句) 白的最快的头发----君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

(李白 《将进酒》 ) 最长的头发----白发三千丈,缘愁似个长。 (李白 《秋浦歌》 ) 最高的瀑布----飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

( 李白 《望庐山瀑布》 ) 最大的雪花----燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。 (李白 《北风行》 ) 最壮观的登顶----会当凌绝顶,一览众山小。

(杜甫 《望岳》 ) 最大的柏树----霜皮溜雨四十围,黛色参天二千尺。 (杜甫 《古柏行》 ) 最难请的人----千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

(白居易 《琵琶行》 ) 最难寻的人----上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。 (白居易 《长恨歌》 ) 最亮的灯----惟怜一灯影,万里眼中明。

(钱起 《送僧归日本》 ) 最让人感动的音乐----今为羌笛出塞声,使我三军泪如雨。 (李颀 《古意》 ) 最长的桥----西山白雪三城戍,南浦清江万里桥。

( 杜甫 《野望》 ) 最长的一觉----十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。 (杜牧 《遣怀》 ) 从征时间最长的人----秦时明月汉时关,万里长征人未还。

(王昌龄 《出塞》 ) 最不值钱的诗赋----吟诗作赋北窗里,万言不直一杯水。 (李白 《答王十二寒夜独酌有怀》 ) 最有威力的剑----一身转战三千里,一剑曾当百万师。

(王维 《老将行》 ) 最长的恨----天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。 (白居易 《长恨歌》 ) 最贵的信----烽火连三月,家书抵万金。

( 杜甫 《春望》 ) 能采纳吗。

2.形容头发长的诗句

无题 李商隐 晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

经古行宫 杜牧 先皇一去无回驾,红粉云环空断肠。 长恨歌 白居易 云髻半偏新睡觉,花冠不整下堂来。

恃宠 曹邺 三十六宫女,髻鬟各如鸦。 河湟 杜牧 牧羊驱马虽戎服,白发丹心尽汉臣。

山中寡妇 杜荀鹤 夫因兵死守蓬茅,麻苎衣衫鬓发焦。 赠溪翁 王建 应得丹砂力,春来黑发新。

伤春 陈与义 孤臣霜发三千丈,每岁烟花一万重。 北来人 刘克庄 凄凉旧京女,妆髻尚宣和。

南歌子 温庭筠 倭堕低梳髻,连娟细扫眉。 菩萨蛮 冯延巳 玉筝弹未彻,凤髻鸾钗脱。

菩萨蛮 冯延巳 欹鬟堕髻摇双桨,采莲晚出清江上。 念奴娇·赤壁怀古 苏轼 故国神游,多情应笑我,早生华发。

山坡羊 王实甫 云松螺髻,香温鸳被,掩香闺一觉伤春睡。

3.描写最长的头发的古诗

诗歌名称:《秋浦歌十七首·十五》

白发三千丈,缘愁似个长。

不知明镜里,何处得秋霜。

翻译:

白发长达三千丈,是因为愁才长得这样长。

不知在明镜之中,是何处的秋霜落在了我的头上?

注释:

缘:原因、因为。

个:如此,这般。

作者:李白, 字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。李白存世诗文千余篇,有《李太白集》传世。762年病逝,享年61岁。

扩展资料

这十七首诗大约作于天宝十三载(754)第二次游秋浦时期。当时李白因受谗遭疏离开长安已经十年。在这十年中,李白云游天下,四海为家,把酒论诗,快意非常。北游幽蓟时,亲见安禄山势力坐大,君王养痈已成。此时他正是怀着极其悲愤的心情再游江南的。

人看到自己头上生了白发以及白发的长短,是因为照镜而知。首二句暗藏照镜,三四句就明白写出:“不知明镜里,何处得秋霜!”秋霜色白,以代指白发,似重复又非重复,它并具忧伤憔悴的感情色彩,不是白发的“白”字所能兼带。

上句的“不知”,不是真不知,不是因“不知”而发出“何处”之问。这两句不是问语,而是愤激语,痛切语。诗眼就在下句的一个“得”字上。如此浓愁,从何而“得”?“得”字直贯到诗人半生中所受到的排挤压抑;所志不遂,因此而愁生白发,鬓染秋霜,亲历亲感,何由不知!

李白有“奋其志能,愿为辅弼”的雄心,有使“寰区大定,海县清一”的理想,尽管屡遭挫折,未能实现,但他的志向绐终不泯。写这首诗时,他已经五十多岁了,壮志未酬,人已衰老,不能不倍加痛苦。所以揽镜自照,触目惊心,发生“白发三千丈”的孤吟,使天下后世识其悲愤,并以此奇想奇句流传千古。

4.形容最长的头发的诗句

白发三千丈,缘愁似个长。

释义:白发长达三千丈,是因为愁思像这样长。

出自唐代诗人李白《秋浦歌》。

古诗全文:白发三千丈,缘愁似个长。不知明镜里,何处得秋霜。

释文:白发长达三千丈,是因为愁思像这样长。照着清亮的铜镜,看到自己萧萧白发,简直没法知道自己的头发怎么会变得这样的白。

扩展资料

诗句赏析:

这首诗采用浪漫夸张的手法,表达了诗人怀才不遇的苦闷之情。

首句“白发三千丈”作了奇妙的夸张,似乎不近情理,一个人七尺身躯,而有三千丈的头发,根本不可能。读到下句“缘愁似个长”才豁然明白,因为愁思像这样长。白发因愁而生,因愁而长。这三千丈的白发,是内心愁绪的象征。

诗中有形的白发被无形的愁绪所替换,于是这三千丈的白发很自然地被理解为艺术的夸张。

后两句“不知明镜里,何处得秋霜”,通过向自己的提问,进一步加强对“愁”字的刻画,抒写了诗人愁肠百结难以自解的苦衷。“秋霜”代指白发,具有忧伤憔悴的感情色彩。

创作背景:

这首诗大约作于唐玄宗李隆基的天宝末年,这时候唐王朝政治腐败,诗人对整个局势深感忧虑。此时,李白已经五十多岁了,不仅理想得不到实现,反而受到压抑和排挤。所以使诗人愁生白发,鬓染秋霜。

参考资料来源:搜狗百科-白发三千丈

5.关于“头发”的诗词

白发三千丈,缘愁似个长.不知明镜里,何处得秋霜?

宿昔不梳头,发丝披两肩;婉伸郎膝上,何处不可怜

卫娘发薄不胜梳

李贺《浩歌》

欧阳修的词:

宝髻松松挽就,铅华淡淡妆成,情落游丝无定,有情还似无情……

长相思】

云一緺,玉一梭,澹澹衫儿薄薄罗,轻颦双黛螺。

秋风多,雨相和,帘外芭蕉三两窠,夜长人奈何!

【捣练子】

云鬓乱,晚妆残,带恨眉儿远岫攒。

斜托香腮春笋嫩,为谁和泪倚阑干?

【诉衷情】

冷落绣衾谁与伴?倚香篝。春睡起,斜日照梳头。

欲写两眉愁,休休。远山残翠收。莫登楼。

菩 萨 蛮

枕前发尽千般愿,要休且待青山烂。水面上秤锤浮,直待黄河彻底枯。

白日参辰现,北斗回南面,休即未能休,且待三更见日头

6.形容最长的头发的诗句

白发三千丈,缘愁似个长。

不知明镜里,何处得秋霜?

----李白 秋浦歌

这是李白最著名的诗篇之一。

劈空而来的第一句:“白发三千丈”,作了奇妙的夸张,说得简直不近

情理。一个人的头发,很少有超过他本身的长度的。李白的身度,据他在《上

韩荆州书》中的自我介绍是:“长不满七尺”。参照有关历史记载,在当时

是个中等个儿。以七尺的身躯,而有三千丈的头发,不可能。如果说是每根

头发的总和,也从来没有这种描写法。单看这一句,真叫人无法理解,可是

他在下面的一句,接得多么好啊!三千丈,表示很长。因为忧愁而头发变白,

这三千丈的白发,是内心愁绪的象征。“缘”,因为。“个长”,就是这么

长,现在有些地方还有“个长”、“个大”的口语。有形的白发被无形的愁

绪所替换,具体的事物转化成了抽象的事物。人们注意的重点,从“白发”

而转移到了“三千丈”这个数目。于是“白发三千丈”很自然地被人理解为

艺术的夸张,这句诗就成了绝妙的浪漫主义的构思,使人感觉到意趣横生。

然而自己要知道白发,必须对镜。现在诗人在清亮的铜镜里,看到了自

己的萧萧白发,知道是由于忧愤深广所造成。这时有感慨了。于是又进入更

离奇的幻想、更巧妙的构思:我的满头白发,这么多,看来有三千丈了,是

因为心头有无限的愁丝所造成的。这个明镜,是没有感情的,就该没有愁绪

吧,怎么也映满了秋霜呢?秋霜是白色的,这里诗人用来形容白发,更增加

了森冷的感觉。这种语言,并不是故弄奇巧,而是情绪深沉的慨叹。连无情

的明镜,也都感染了愁绪了,也都很萧索了,至于对镜的本人,那还用说吗?

这首诗大约作于唐玄宗李隆基的“天宝末年”。这时候,

唐王朝的政治腐败,乱象已成,诗人对整个局势怀着很深的忧虑。自已

的理想不能实现,相反地受到压抑和排挤。但是,有节操、有抱负的诗人,

不肯迎合统治阶级,他愤慨地叹息:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心

颜”(《梦游天姥吟留别》)。这大约是他的愁绪郁结的原因了。

7.描写“头发”古诗词有哪些

1、《沐浴》 【年代】: 唐 【作者】: 白居易

经年不沐浴,尘垢满肌肤。 今朝一澡濯,衰瘦颇有馀。 老色头鬓白,病形支体虚。 衣宽有剩带,发少不胜梳。 自问今年几,春秋四十初。 四十已如此,七十复何知。

2、《吾雏》 【年代】: 唐 【作者】: 白居易

吾雏字阿罗,阿罗才七龄。嗟吾不才子,怜汝无弟兄。抚养虽骄呆,性识颇聪明。学母画眉样,效吾咏诗声。我齿今欲堕,汝齿昨始生。我头发尽落,汝顶髻初成。老幼不相待,父衰汝孩婴。缅想古人心,慈爱亦不轻。蔡邕念文姬,于公叹缇萦。敢求得汝力?但未忘父情。

3、《花前叹》 【年代】: 唐 【作者】: 白居易

前岁花前五十二,今年花前五十五。岁课年功头发知,从霜成雪君看取。几人得老莫自嫌,樊李吴韦尽成土。南州桃李北州梅,且喜年年作花主。花前置酒谁相劝,容坐唱歌满起舞。欲散重拈花细看,争知明日无风雨?

4、《胡腾儿》 【年代】: 唐 【作者】: 李端

胡腾身是凉州儿,肌肤如玉鼻如锥。桐布轻衫前后卷,葡萄长带一边垂。帐前跪作本音语,拾襟搅袖为君舞。安西旧牧收泪看,洛下词人抄曲与。扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏。醉却东倾又西倒,双靴柔弱满灯前。环行急蹴皆应节,反手叉腰如却月。丝桐忽奏一曲终,呜呜画角城头发。胡腾儿,胡腾儿,故乡路断知不知。

5、《贻小尼师》 【年代】: 唐 【作者】: 王建

新剃青头发,生来未扫眉。身轻礼拜稳,心慢记经迟。唤起犹侵晓,催斋已过时。春晴阶下立,私地弄花枝。

6、《赠溪翁 》 【年代】: 唐 【作者】: 王建

溪田借四邻,不省解忧身。看日和仙药,书符救病人。

伴僧斋过夏,中酒卧经旬。应得丹砂力,春来黑发新。

7、《月夜》 【年代】: 唐 【作者】: 杜甫

今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干。

8、《无题》 【年代】: 唐 【作者】: 李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:0.159秒