古诗句读的重要性(句读的由来是怎样的?)

1.句读的由来是怎样的?

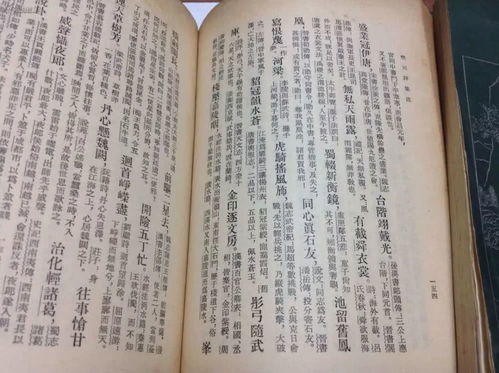

古文是没有标点符号的,但是在诵读时,为了保证语句的顺畅和传达正 确的意思,需要注意文句的起承转合,于是读书人便会在文章中自行加注记 号,这就是句读的由来。

古人诵读文章时需稍作停顿,而文词停顿的地方就称 为“句”或“读”。句读连称时,句是指停顿稍长、语意完整的一小段,而句 中停顿较短、语意未完的更小段落则为读,后将“读”写成“逗”。

现代所用 的逗号就是从这个意义演化而来的。《三字经》中也要求学生“明句读”,如 果不懂句读,那么在阅读古文时往往就会对原意产生误读、误解。

古人在阅读时,为文词加注句读的动作称为“断句”,又被称为“圈 点”。在圈点时,又加上注解或注脚,被称为“圈注”。

正确的断句、圈注不 仅可以明了句子和文章的原意,也可以显现出一个人的基本学识涵养。

2.关于读书重要性的古文

1、一日不读书,胸臆无佳想。一月不读书,耳目失精爽。 ——清 萧抡谓《读书有所见作》

白话译文:一天不读书,心中没有好的想法。一个月不读书,耳目都不灵活了。

2、读书破万卷,下笔如有神。赋料扬雄敌,诗看子建亲。 ——唐 杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》

白话译文:先后读熟万卷书籍,写起文章,下笔敏捷好像有神。我的辞赋能与扬雄匹敌,我的篇可跟曹植相近。

3、读书不觉已春深,一寸光阴一寸金。——唐 王贞白《白鹿洞二首·其一》

白话译文:专心读书,不知不觉已经到了暮春时节,一寸光阴就像一寸黄金珍贵。

4、黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。——唐代 颜真卿《劝学》

白话译文:少年时只知道玩,不知道要好好学习,到老的时候才后悔自己年少时为什么不知道要勤奋学习。

5、富贵必从勤苦得,男儿须读五车书。——唐 杜甫《柏学士茅屋》

白话译文:自古以来荣华富贵必定从勤苦中得到,有识之男应当如柏学士一样去博览群书,以求功名。

3.《吴江两节妇传(清•戴名世)阅读答案》古诗原文及翻译

作者:吴江两节妇传 (清· 戴名世)吴江两节妇者,农家女也。

姓许氏,家城西之石里村,长适张文达,次适周志达。岁乙酉,大清兵南下,公卿皆薙发迎降,浸寻及于吴江。

文达固以负贩为生,至是从明之一二遗臣起事,荷戈为小卒,战败不屈死。 其家不知其存亡,使志达往侦之,亦被执,令薙发,不从,遂见杀。

是时长年二十九,次年十九,相与号泣,备寻其夫尸。会溽暑,尸积城下者累累,皆糜烂不可辨识,乃已。

长既丧其夫,又无舅姑,其兄欲迎之归,谢曰:“吾夫虽死,然此固夫家也,义不可以归宁母氏。 ”次事其姑甚谨,姑怜而欲嫁之,涕泣被面谢曰:“新妇所以不死者,将代吾夫以事其母,讵可失节他适?”久之,姑得疾,且危,赖妇以存者又七年。

及姑濒死,诀曰:“我死,依尔姊居。 ”既丧,家财归于周氏子弟,遂依姊以居;各处—室,各奉其夫之主而祀之。

两人固农家女,善治田,共种田三亩以自给;舍旁有隙地,度可容两棺,为生圹以待死。 吴俗多淫祠,好佛,妇人贫无依者,多为尼。

有一老尼,教两人剃发以从其教。长曰:“不可!妇人之发,奈何与男子同去之?”次曰:“吾夫以不薙发死,而吾反薙之,何以见吾夫于地下?”岁甲戌,长年八十,次年七十,尚躬耕如曩时。

乡之人悲之,请闻于有司,以旌其门。 两人泣且谢曰:“吾姊妹不幸遭多难,廉耻自爱,何旌之有也?且又无后,将旌之以为谁荣乎?”乡之人卒不能强也。

赞曰:吾尝读《顺治实录》记载,知大兵之初入关也,淄川人孙之獬即上表归诚,且言其家妇女俱已效国装。之獬在明时官列于九卿而江淮之间一介之士里巷之氓以不肯效国装死者头颅僵仆相望于道而不悔也。

呜呼!彼孙氏之妇女,视许氏二女何如哉?(选自清·戴名世《吴江两节妇传》)16.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是A.长适张文达,次适周志达 适:出嫁B.义不可以归宁母氏 义:道义C.涕泣被面谢曰 被面:掩面D.请闻于有司,以旌其门 旌:表彰17.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是A.①皆糜烂不可辨识,乃已 ②今其智乃反不能及B.①吾夫虽死,然此固夫家也 ②人不堪其忧,回也不改其乐C.①共种田三亩以自给 ②秦亦不以城予赵D.①何旌之有也 ②句读之不知,惑之不解 18.下列对原文有关内容的分析和概括,正确的一项是A.作者所描述的许氏两姐妹,不仅具有传统意义上的甘愿为自己的丈夫守节的思想,而且也具有继承丈夫的反清之志所表现出来的民族气节。 B.由于天气炎热,许多堆积在城墙下的尸体都糜烂了,许氏两姐妹最终因无法辨认出各自丈夫的尸体只好返回,但是她们的哥哥或婆婆都有劝她们改嫁的想法。

C.清兵南下的时候,明朝的那些高官都剃发而降;当投降之风逐渐蔓延至吴江的时候,许氏两姐妹以及他们的丈夫都奔赴抗击清兵的前线。 D.许氏两姐妹的丈夫都是由于拒绝剃发,也就是不与清朝统治者合作,最终被清军处死;与淄川人孙之獬及其家人的做法相比,他们的气节是值得肯定的。

19.把文中画线的句子翻译成现代汉语。(7分)(1)久之,姑得疾,且危,赖妇以存者又七年。

(3分)(2)吴俗多淫祠,好佛,妇人贫无依者,多为尼。(4分)20.用“/”给下列句子断句。

(3分)之獬在明时官列于九卿而江淮之间一介之士里巷之氓以不肯效国装死者头颅僵仆相望于道而不悔也答案16.B(义名作状,“从道义上讲”、“按照道义”)17.D(都是助词,是提宾标志。 A副词,前表顺承,后表转折。

B语气助词,前表判断,后表语气停顿。C前连词,表目的,相当于“来”,后介词,“拿”、“用”)18.A(B项,“都有劝告她们改嫁的想法”不正确;C项,“都奔赴抗击清兵的前线”说法不正确;D项,“都是由于拒绝剃发”“最终被清军处死”说法不正确,大姐的丈夫是因为参战,战败不屈而亡。

)19.(1)多年以后,婆婆生了病,并且很危急,全靠媳妇照料又活了七年。(2)吴地有滥建祠庙的风俗,崇尚佛教,贫穷且没有依靠的妇女大多出家做了尼姑。

(注意定语后置句)20.之獬在明时/官列于九卿/而江淮之间一介之士(/)里巷之氓/以不肯效国装死者/头颅僵仆/相望于道而不悔也。 (3分)。

4.什么叫句读

古人讲的“句读”,就是今天讲的断句与标点,断句表示语 言中的停顿,标点表示语句的语气。

古人称语意已尽处为 “句”,大体相当于今天一个句子的停顿处,用“j ”表示, “勾”与“句”古代同音。古人称语意未尽而念诵时须停顿处为 “读”,用“、”表示;“、”,今音“主”(zhD),古音“读” (d6u)。

合起来称为“句读”。 上古时代,书籍没有断句标点。

所以,古代教育要花比较长 的时间,才能培养出学生的句读能力。《礼记•学记》说:“比 年入学,中年考校,一年视离经辨志。”

郑玄注:“离经,断句绝 也。”这就是说,到了年龄才进入学校读书,半年后考核一次, 要花一年的时间才能学会断句。

《汉书•班昭传》记载,《汉 书》问世以后,后来成为大教育家的马融,曾经向女学者班昭学 习如何阅读《汉书》。东汉末年的大学者何休在《公羊传序》 中,讥笑某些讲诵古书的先生说:“失其句读,以无为有,甚可 闵笑者,不可胜记也。”

直到唐朝,散文家韩愈还在《师说》中 说:“彼童子之师,授之书而习其句读者也。 ” 汉语书面语从不加标点,到使用新式标点符号,经过了一个 漫长的历程。

甲骨文,曾经偶尔用分行表示停顿,那谈不上自觉。金文一 般也没有标点。

西周时期的青铜器铭文,有的出现了较多的似乎 是断句的符号,但是没有严格的使用体例,不能算作标点符号。 汉朝出现了有关使用标点的记载。

《史记•滑稽列传》记 载:“(东方)朔初入长安,至公车上书,凡用三千奏牍。……人 主从上方读之,止,辄乙其处,读之二月乃尽。”

“乙”就是打上 一个钩,但是,它并不是写作时应用的标点符号,而仅仅是为阅 读服务的符号。 现代发现的汉代简册(如“居延汉简”),使用的 断句符号达到了十多种,但是大多数并不规范。

直到东汉时期, 许慎的《说文解字》,才记录了“、”和“j ”这两个比较规范的 标点符号。 宋朝的读书人,把j改为圆圈,跟“、”并用。

人们用圆圏 号和点号来标示断句,所以大家又把标点符号叫作“圏点”。 圏 和点还常加在句子旁边,表示精彩和重要,相当于现代的着重 号。

宋朝人对标点比较重视,也比较自觉。南宋学者毛晃《增 修互注礼部韵略》说:“今秘省校书式:凡句绝,则点于字之 旁;读分,则微点于字之中间。”

《宋史•何基传》也记载:“凡 所读,无不加标点。 ”以上史料,说明人们在校勘或阅读古籍 时,已经注意使用句读符号。

到了元朝,句读的观念更加明确。黄公绍、熊忠的《古今韵 会举要》说:“凡经书成文语绝处,谓之句;语未绝而点分之, 以便诵咏,谓之读。

今秘书省校书式,凡句绝则点于字之旁,读 分则点于字之中。 ”这说明,人们进一步试图把“句”与“读”分 幵。

程端礼《程氏家塾读书分年日程》,在私塾教育中对句读符 号的使用提出了要求。 到了明朝,通俗文学作品的书籍,率先普遍使用句读符号。

当时的通俗的小说刻本,往往在句末加上圆圏或者点,以便读者 阅读。 当时的刻本,还出现了人名号(在人名右边加一条直线)与 地名号(在地名右边加两条直线)。

这些圆圏符号、点号、人名 号、地名号,在近现代被新式标点符号所接受,成为句号、逗 号、专名号。 古代的“句”与“读”,缺乏严格科学的定义与分工。

直到 1898年马建忠的《马氏文通》出版,引进西方的语法观念,才对 句读作出了比较明确科学的解释。 《马氏文通•论句读》说: “辞意已全者,曰句;未全者,曰读。”

语意已尽处为“句”,大 体相当于今天一个句子的停顿处,用句子符号表示;语意未尽而 念诵时须停顿处为“读”,用停顿符号表示。不过,《马氏文 通》并没有使用西式标点符号。

近代引进西方的标点符号,幵始 于翻译家严复。 古代的书籍既不断句,更不加标点,而且也不分段。

这就给 读者阅读古籍增加了不少麻烦。鲁迅先生曾说:“标点古文,确 是一种小小的难事,往往无从下笔。

有许多处,我常疑心即使请 作者自己来标点,怕也不免于迟疑。”(《马上日记》)由于现代 汉语跟文言文距离比较大,又由于文言文没有断句标点,所以, 阅读没有标点的文言文书籍,是现代人继承文化遗产必须解决的 一个大难题。

虽然今天出版的通俗文言文读物,都加了新式标点,好像没 必要学习句读知识了。其实不然。

一是还有大批作品没有标 点,二是某些读物或引文的标点可能有错误,这都需要了解一定 的句读常识,防止可能产生的误读。 训练断句标点能力,实际上包括两个方面:一个方面是断 句,另一个方面是加上适当的标点符号,此外还要划分段落。

训练断句标点能力的材料,就是没有断句、没有标点,更没 有分段的古文。这种保留古籍原始面貌的古文,叫作“白文”。

现代著名文学家与教育家叶圣陶先生与朱自清先生,为了帮 助青少年提高阅读能力,曾经合著《精读指导举隅》一书。他们 在前言中说:“现在的书籍报刊都分段落,加标点,从著者方面 说,在表达的明确上很有帮助;从读者方面说,阅读起来可以方 便不少。

可是,练习精读,这样的本子反而把学者的注意力减轻 了。既已分了段落,加了标点,就随便看下去,不再问为什么要 这样分,这样点。

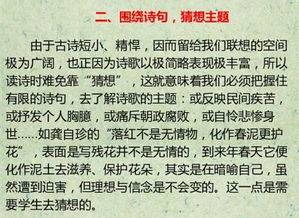

5.如何解读古诗

解读古诗,正如了解一个人,不仅要看外在,也要看内涵。

解读古诗,好比做任何一件事,要有始有终,还要选择值得的,去付出行动。解读古诗,就像与作者和所处的时代对话,诗人或直抒胸臆,或古风含蓄,都和他当时的情境有关,我们可以通过一首诗,了解一个人,可以通过一本诗集,把握一个时代。

解读古诗,最怕的就是断章取义,只寻访美词佳句,却忽略了古诗通篇的意义,也忽略了一首诗只是作者某一阶段某一瞬间的表达,不要因为某一句,就妄下论断。诗无达诂,名家翻译注解,不一定能够道出诗人原本的寓意,也不一定能够达到让所有读者满意的程度,所以,诗似乎更适合独自品读,玩味,一时一处之景,也能因不同境遇的人,生出不同的感触,何况飘渺蕴藉的文字呢?说了这么多,要解读古诗,似乎无从下手,但是世事因果相随,既然诗人此刻作成此篇,定然有其缘由,所以,追本溯源即可,例如,因潦倒而生怀才不遇之感,因遭贬而作忧愤之诉,等等。

理解了成诗背景,我们大体就可以领会古诗的大意。我还有一点建议,就是可以作本类文学中的比较文学,例如,把几个作家,相似的作品作对比,把同一个作家同类作品不同时期的作品,选取某一角度,做对比,以此类推,以至无穷,能够对以往的注解和权威的观点,有新的见解,引经据典,旁征博引,论证充分,没准你也能成为学术大师。

我这就是一个小小构想,怕见笑于方家,还是说归正题。以此类推,以我之拙见,总结了以下几点,权作参考,不免疏漏,望见谅。

首先,了解古诗的背景知识,例如,作者,时代,生平,思想。然后,了解古诗的基础知识,例如,标题,字义,句读,主旨。

接着,了解古诗的延伸知识,例如,风格,流派,影响,传承。仔细体会古诗的意境,意象,情感,韵律,艺术手法,艺术特色,炼字炼句等。

最后,在理解的基础上,记忆,品味,感悟,升华。古诗可以如此学习,古文等等文学,皆可参照此路数,具体问题具体分析即可。

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:3.211秒