古代保护环境的方法(中国古代保护生态环境的主要措施是)

1.中国古代保护生态环境的主要措施是

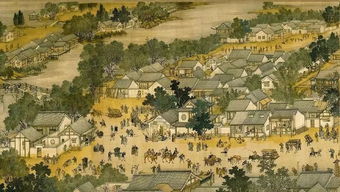

历史上的环境问题主要是人类活动特别是农牧业生产活动引起的对森林、水源及动植物等自然资源和自然环境的破坏。从远古时期起,我们的祖先就开始有了保护自然生态环境的思想。这种思想,常常是不自觉的、甚至带有浓厚的迷信色彩。周代人们就具有保护环境的意识和活动,先秦时期,人们对生物资源的保护由不自觉的、模糊的阶段逐渐地发展到自觉的、比较清楚的阶段。到春秋战国时代,对生物资源的保护已具有明确的目的,具体的规定,范围也相当广泛,并始终同经济发展相联系,达到了前所未有的高水平。到了秦汉时期,保护生物资源的行动已由自发阶段进入了相当自觉的阶段,在理论上也达到了相当高的水平。唐代和宋代对环境管理和生物资源的保护仍给予一定程度的重视,元朝对环境的破坏是历朝历代甚至世界上也是罕见的,明朝总体上对环境保护依然很重视,清朝不重视环境,人口激增,给我国环境带来巨大灾难。

接下来我们从两个方面论述历朝历代的环境政策,一方面以西周、秦汉、唐宋和明朝为例,论述我国古代的环境保护,这是我们现代政府需要学习的部分。另一方面以南北朝、元朝和清朝为例论述破坏环境带来的严重后果,我们要引以为戒。

西周时期颁布的《伐崇令》规定:“毋坏屋,毋填井,毋伐树木,毋动六畜,有不如今者,死无赦。”这是我国古代较早的保护水源、森林和动物的法令,而且极为严厉。西周政府把对人口居住环境的考察和保护列入了西周的朝政范围。战国时的荀子有一段著名的保护言论:“草木荣华滋硕之时,则斧斤不入山林,不夭其生,不绝其长也;春耕、夏耘、秋收、冬藏,四者不失时,故五谷不绝,而百姓有余食也;污池渊沼川泽,谨其时禁,故鱼鳖优多,而百姓有余用也。”

不难看出,荀子的保护思想是于经济建设密切结合的,其保护的目的,也在于发展生产,保障供给。管仲在总结前代帝王处置山林川泽的经验教训的基础上,明确提出并实行了保护生物资源的政策。他主张采用法律手段保护生物资源,建立管理山林川泽的机构。他认为,保护生物资源,并不是把山林川泽封禁起来,不让人们利用,而是按照规定的季节开放,有计划地利用。先秦关于保护生物资源的思想对后世产生了巨大的影响,并在以后的历史进程中得到了一定的发展。唐代不仅把山林川泽、苑圃、打猎作为政府管理的范围,还把城市绿化、郊祠神坛、五岳名山纳入政府管理的职责范畴,同时还把京兆、河南二都四郊三百里划为禁伐区或禁猎区,这就从管理范围上超过了先秦时期。宋代,特别是北宋,也相当重视生物资源的保护,并注重立法保护,甚至以皇帝下诏令的方式,一再重申保护禁令;同时,还命令州县官吏以至乡长里长之类的基层官吏侦察捕拿违犯禁令的人,可见其认真程度及执法之严。从宋代起,人们对围湖造田导致蓄泄两误、滥砍乱伐导致水土流失的问题已经有所觉察,表明当时的有识之士对新出现的环境问题相当敏感。明代对山林川泽的保护一直到仁宗时,都承袭前代的有关规定进行管制,而且范围相当广泛。到仁宗时,为了缓和“工役繁兴,征取稍急”的困难局面,减轻人民负担,就开始放弃或部分放弃了管制措施。

南北朝五胡乱华时期由于大量胡人长时间割据再“黄土高原”和北方土地,导致胡人的密度突然加剧,再加上长时间和南方汉人的拉据战,所以需要大量木材。而“黄土高原”提供了这一方便,导致黄土高原的环境遭到一定程度的破坏,从此“河”变为“黄河”黄河变浑浊正是从这里开始的。元朝对环境的破坏是历朝历代甚至世界上也是罕见的,蒙古人对适合耕地的环境进行大面积的破坏和荒废,由于蒙古人不适合中国古代的山水环境,所以强制破坏了万年已久的森林和水土,大面积的改变所环境的作物和物种,大面积的放牧导致加剧了北方土地的荒芜化。据《农织记》所载“茹鹤尸滥,山野林秃”表明对中国物种和环境结构的破坏是相当严重的。清代人口猛增,又开放了东北、西北及江南许多草原或山地,垦为农田,造成草原退化、沙漠扩展及林木破坏与水上流失,环境遭到进一步破坏。当时的一些有识之士已经看到了问题的所在,并提出了切中时弊的警告。并且清代施行的禁海,害怕汉人和倭人相互勾结对木材进行严格的控制,导致普遍乱砍乱伐。清代散文家梅曾亮记述并分析了安徽宣城水土流失的状况及原因,指出开垦山地造成了水土流失并殃及平地农田。但是,所有这些警告并未引起清王朝的重视,不合理的垦殖仍在继续进行,对中国的环境带了巨大的灾难。我国建国之后,也是盲目的垦荒,扩展农田,造成现在的土地沙漠化严重,历史一再重演,我们要吸取教训,保护环境。

随着工业化和科学技术的高歌猛进,传统的田园牧歌式的生活离我们愈来愈远。人们日益从与自然和谐而生的共荣关系中分化出来,异化为自然地对立面。让我们重拾天人合一,反省自己,保护自然环境,人人有责!

2.中国古代怎么搞环保

环境污染,眼下比以往严重;环境保护,现在比古代更迫切! 其实,环保是中国古人一直很重视的问题,世界上最早的“环保部(局)”便诞生于中国。 那么古代人究竟是怎么搞环保的? 不重视环保“不可以为天下王” 中国古人很早就意识到了人与环境的关系,甚至将保护环境提到政治高度。世界上最早的“环保治国”理念,便是战国时期赵国著名思想家荀子提出来的。

他在《荀子·王制》中说:“草木荣华滋硕之时,则斧斤不入山林,不夭其生,不绝其长也。”意思是在草木开花结果的时候,不能砍伐山林,践踏和破坏草木的生长。荀子将之称为“圣王之制也”。

荀子是赵国人,但成名却在齐国。他一生中曾三次出任齐国稷下学宫的祭酒一职。“稷下学宫”是齐国一所地位与今北京大学相当的官办高等学府,祭酒则相当于今首席教授。这与齐国尊重知识分子、重视环保有直接关系。

比荀子大概早四百年的齐国上卿管仲,便是位环保专家。他在任时倡导环保治国,称“为人君而不能谨守其山林菹泽草莱,不可以为天下王”。此话见于《管子·地数》,说得比荀子便直接:不搞好环保,便不可担任国家领导人。

3.中国古代传统环保发明有哪些

中国古代环境领域还有三项重大发明—便桶、垃圾堆和水井。

便桶是古人进入文明时代的一个重要标志。便桶既解决了人的排泄物问题,提高了卫生条件,又是实现排泄物资源化重要手段,因此,在农业文明时代没有生活污水的问题。

垃圾堆是实现垃圾资源化的重要手段。古人并不将垃圾视为污染物,而是将不可回收的垃圾集中堆在一起或者倒在大缸中,待其风化成尘土,再作为肥料回归田地里。因此,农业文明时代也没有“垃圾围城”的现象。

水井的发明时间大致可以确定在5000年以前。水井解决了古人的饮用水问题,由于井水是地下水,经过岩层的过滤,水质清澈,且常年恒温,水中细菌的生长受到了压制,即使不消毒,也可达到饮用标准。

更多资讯请关注【山西蓝天】

4.高三历史中国古代保护和改善生态环境的主要措施

中国古代保护和改善生态环境的主要措施:

一,水利建设,疏浚河路、修筑堤坝,防止水土流失。其中分为专门的灌溉工程和专门的疏浚工程以及应付汛期而来的防御工事。

二,发展城市环卫。中国古代讲究城市卫生处理,比如用水与垃圾处理,在古代自成一套系统。重视垃圾清理和污水处理,建立保障日常用水分配、道路交通、建筑消防等行业部门。

三,协调人与自然的制约作用。人可以开发自然,人口众多,会带来环境污染,自然资源不够分配等诸多问题。到了明清时期,出现“过密化”问题,人口发展同自然资源分配不足已经促使很多人向其他行业转化,因此,这也可以说是中国古代保护改善环境的一个思想方面的发展与转变。

5.你知道古人如何保护环境的吗

自然环境保护方面,古人对于大自然的东西的使用一般是克制性的,比如小树不砍只砍大树,十年树木,百年树人,他们一般不会对小树动手,这个主要是因为他们当时植树造林并没有想着全部把他砍掉卖钱,当时也没有这么大的市场,到了成材的时候再砍刚刚好,而对于山林里的树木,他们虽然不知道砍了树会有泥石流,但他们知道砍了树山神会不开心,所以一般很多百年、千年古树都可以活到近现代。

生态环境保护方面,一般体现就是打猎和捕鱼业,比如幼崽不杀,怀孕的母体不杀,这样做可以确保捕猎资源不会枯竭,同时也保证了生态环境不会造到破坏,当然他们主动遵守的也是祖先的遗训和神的规矩。 所以,古人其实对于环境的保护,主要还是潜意识的,同时也是懂得放手一些会得到的更多,他们没有现在工业高速发展所带来的环境危机,所以也就没有环境保护的意识,但是他们的放手和克制,往往比现代人做的要好得多。

6.环境保护的方法和手段有哪些

环境保护的手段 1法律手段 要实现人与自然和谐就必须加强环境保护,环境保护的一个重要手段是执法。

由国家制定或认可并由国家强制力保证实施,调整人们在开发、利用、保护和改善环境资源色活动中所产生的各种社会关系。 2经济手段 经济手段是以自然环境资源价值理论为基础,采用征收税费、押金、拨款和创造市场等方法,将自然资源开发的外部不经济性内化到开发话动中,通过市场和价格机制促使企业节约资源、保护环境。

经济手段与行政手段的区别是它注重效率。我国目前采用的经济手段主要是:税务、资源产业管理、土地管理和环境保护等部门征收的税费。

运用经济手段保护环境原则,是指在环境立法中除规定必要的行政手段外,应更多地运用经济手段,防治环境污染和破坏,促进生态建设和环境保护。运用经济手段保护环境原则已为越来越多的国家环境立法所采用。

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:3.057秒